OKシードプロジェクトは2021年7月に正式スタートして、今年5年目に入ります。そこで、これまで4年間を振り返ってみたいと思います。動画でもお話ししましたが、ここでは文章でお伝えします。動画はページの最後に紹介します。

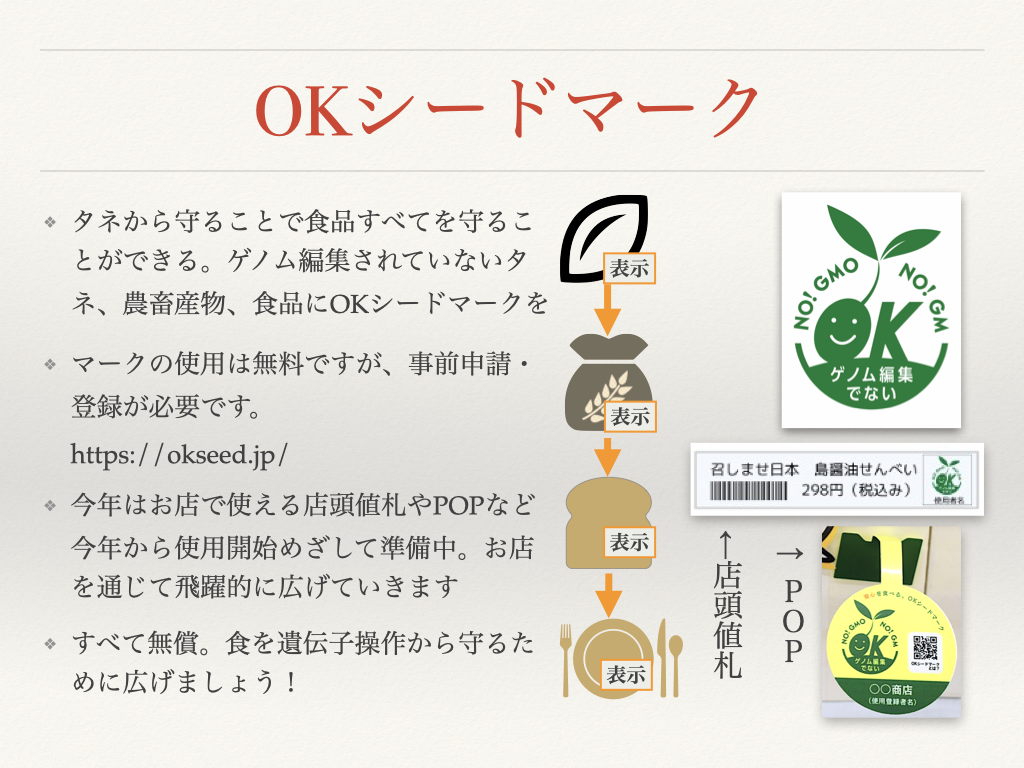

OKシードプロジェクトは、ゲノム編集されていない食品にOKシードマークを貼ることで、遺伝子操作から食を守ることをめざします。2019年10月に日本政府は、ゲノム編集生物を規制せず、表示も不要で流通できると決めました。そして2020年12月には最初のゲノム編集食品であるトマト、シシリアンルージュハイギャバが届け出されました。本格的にゲノム編集された食品が市場に出てくることが予想されましたので、相談会を積み重ねて、OKシードプロジェクトは2021年7月20日に正式スタートしました。

ゲノム編集技術は遺伝子組み換え技術ではないという言い方がされることがありますが、実際的にはこれは不正確な言い方で、ゲノム編集では遺伝子組み換えと同様の方法によって遺伝子を操作していることには変わりがありません。

なぜ、遺伝子操作に反対するのか、その理由ですが、遺伝子操作された生物は元の生物とは異なるものになってしまいます。食としての安全性や環境に与える影響も十分確認されていません。そして、そうした食には特許がかけられ、一部の企業によって独占されることになり、社会的関係も変えられてしまいます。

政府はゲノム編集技術を使った食品に表示を義務付けていません。そのままであれば、消費者はどれがゲノム編集されたものなのか、知ることができなくなってしまいます。しかし、ゲノム編集されていない食品に「ゲノム編集でない」という表示をすることは法的にも可能ですし、その表示によって、消費者は選ぶことができるようになります。OKシードプロジェクトはその選択権を守ろうとするものです。

ゲノム編集トマト苗の小学校への配布問題

私たちが活動を始めてすぐに出てきた問題がこの問題でした。つまり、ゲノム編集トマト、シシリアンルージュハイギャバを開発したサナテックシード株式会社(当時の社名、現サナテックシードライフサイエンス株式会社)は、普及のために、その苗の無償配布を始めたのです。

私たちが活動を始めてすぐに出てきた問題がこの問題でした。つまり、ゲノム編集トマト、シシリアンルージュハイギャバを開発したサナテックシード株式会社(当時の社名、現サナテックシードライフサイエンス株式会社)は、普及のために、その苗の無償配布を始めたのです。

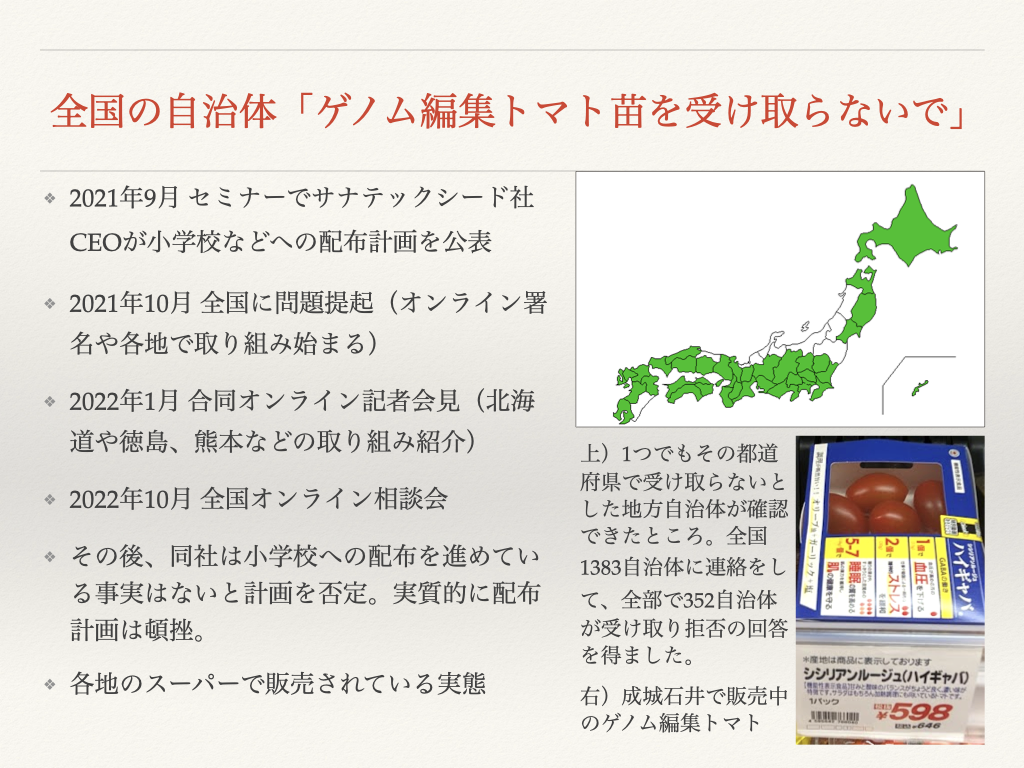

2021年には4000人ほどの家庭菜園をやる人に苗を無償配布し、2022年には障がい者福祉施設、2023年には小学校に配布する計画があることが国際セミナーで発表されました(2021年9月)。

障がい者施設や小学校に配布されてしまえば、利用者や生徒は拒否することは困難なことが予想されます。安全も確認されていない食を障がい者や子どもたちに実質的に強制することはおかしい、ということで、この問題について全国の地域で食の問題で活動する人たちと相談を進めました(詳しくはトマト問題の投稿参照)。

小学校については小学校を管轄する地方自治体が拒否宣言することが重要だ、ということで、北海道食といのちの会は北海道のすべての市町村に要望書を送り、さらに電話かけを実施しました。すると、「受け取りません」と宣言する地方自治体が相次いだのです。同会はそのやり方をマニュアルにまとめ、共有してくれました。その方法を活用して、全国で取り組みが広がり、働きかけた地方自治体・教育委員会総数は1382に登りました。そして、その中で352もの地方自治体がゲノム編集トマトの苗は受け取らないと宣言したのです(詳しくはまとめページ参照)。

こうした全国的な取り組みもあって、同社は小学校への配布がどうなっているかという問い合わせについて、その配布を進めているという事実はないとして、計画を否定しました。障がい者福祉施設や小学校への配布計画を実質的に止めることができました。

これはゲノム編集食品に対する初めての大きな取り組みとなりました。そして成果もありました。もっともこのトマトは現在は全国のいくつかのスーパーで販売されていることがわかっています。知らないうちに買ってしまった人も出ているかもしれません(詳しくはゲノム編集トマトがスーパーの店頭に!参照)。

ターゲットにされる学校

トマト苗の小学校への配布は止まりましたが、中学校、高校などで、ゲノム編集技術に関する特別授業などが行われていることがわかっています。政府が税金を投入して、民間会社がゲノム編集技術に関する教材を作り、学校関係者に無償配布されており、またゲノム編集技術に関するポスターなども作られて、廊下などに掲示されています。

トマト苗の小学校への配布は止まりましたが、中学校、高校などで、ゲノム編集技術に関する特別授業などが行われていることがわかっています。政府が税金を投入して、民間会社がゲノム編集技術に関する教材を作り、学校関係者に無償配布されており、またゲノム編集技術に関するポスターなども作られて、廊下などに掲示されています。

OKシードプロジェクトではゲノム編集を食品に適用することがどんな問題があるのかを科学的見地に基づきまとめたガイドブック『ゲノム編集食品―神話と現実』(欧州議会の一会派が発行した英語版を元に日本語訳したもの)を発行しています。しかし、税金で配られるものにはそのような問題点は一切書かれておらず、子どもたちにゲノム編集技術のプラス面だけを刷り込むものになっていると懸念せざるをえません。

原発建設を進めるために「原子力、明るい未来のエネルギー」という標語を小学生自身が作り、その標語は福島県の町に掲げられました。子どもたちは新しい夢の技術として原子力技術の発展に期待したわけです。しかし、それは悲劇的な結果をもたらしました。それをまた繰り返すことになるのではないか、という懸念を私たちは持っています。

拷問養殖としてのゲノム編集魚養殖

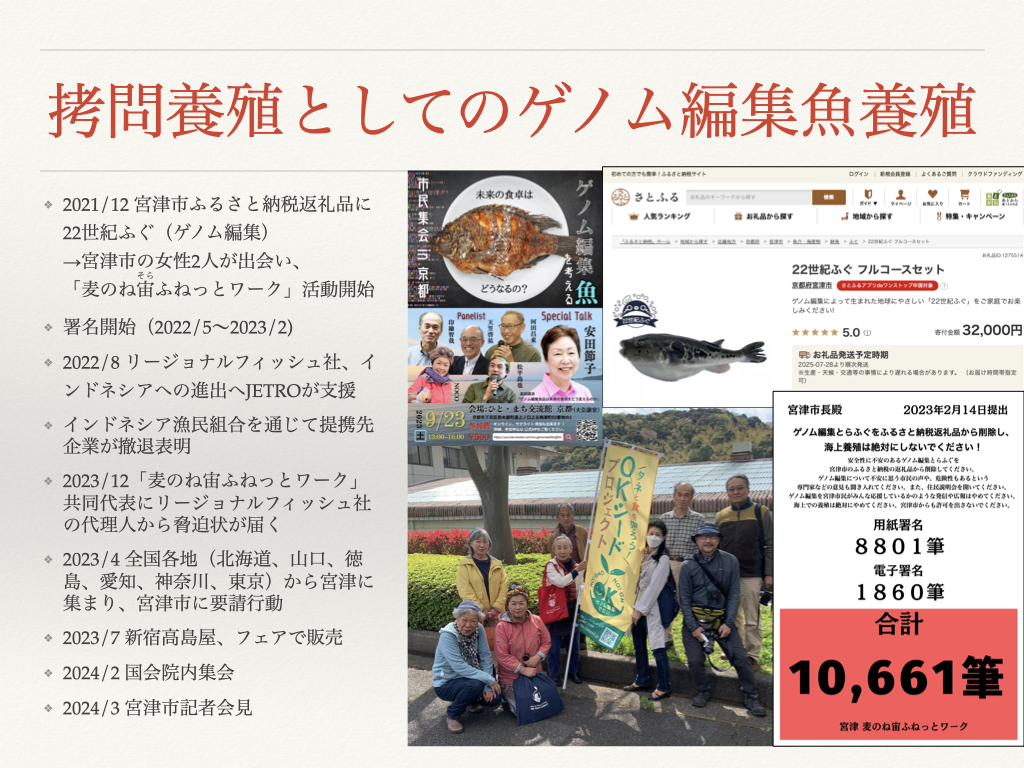

次に私たちが直面したのがゲノム編集された魚の問題です。2021年9月には最初のゲノム編集マダイが、翌月にはゲノム編集トラフグが政府省庁に届け出されました。そして、同年12月にはこのゲノム編集魚の養殖場がある京都府宮津市が行うふるさと納税の返礼品にこのトラフグを使うことを宮津市市長が発表したのです。

次に私たちが直面したのがゲノム編集された魚の問題です。2021年9月には最初のゲノム編集マダイが、翌月にはゲノム編集トラフグが政府省庁に届け出されました。そして、同年12月にはこのゲノム編集魚の養殖場がある京都府宮津市が行うふるさと納税の返礼品にこのトラフグを使うことを宮津市市長が発表したのです。

このゲノム編集魚は魚の成長を抑制する遺伝子を破壊したため、急成長します。でも、そのことゆえにまともに泳げなくなったり(マダイの場合)、過剰に肥満となり、環境の変化に対応できなくなったり(トラフグ)するため、アニマルウェルフェアのしっかりした国では許されない拷問養殖だ、という批判がされています。

それをふるさと納税の返礼品にするというのは宮津市市民として耐えられないとして、宮津市の市民が立ち上がり、市民団体「麦のね宙ふねっとワーク」を結成し、活動を開始しました。OKシードプロジェクトは「麦のね宙ふねっとワーク」の方たちと協力しながら、この問題に取り組んできました(詳しくはゲノム編集魚参照)。

2023年9月には京都市で全国集会が開催され、全国から反対の声が集まりました。ところが、この魚を開発したリージョナルフィッシュ株式会社はこの全国の声には背を向けつつ、「麦のね宙ふねっとワーク」の共同代表だけを名誉毀損などとして訴えるという書状を送りつけてきています。これはスラップ訴訟をちらつかせて、市民の声を抑え込もうとする動きだとして、全国のみなさんといっしょに、2024年2月には国会議員会館にて院内集会を行い、国会議員の参加のもと、リージョナルフィッシュ株式会社に巨額の補助金を与える省庁に、同社の問題行動について質しました(同社も参加を求めましたが、同社は不参加でした。詳しくは院内集会報告参照)。

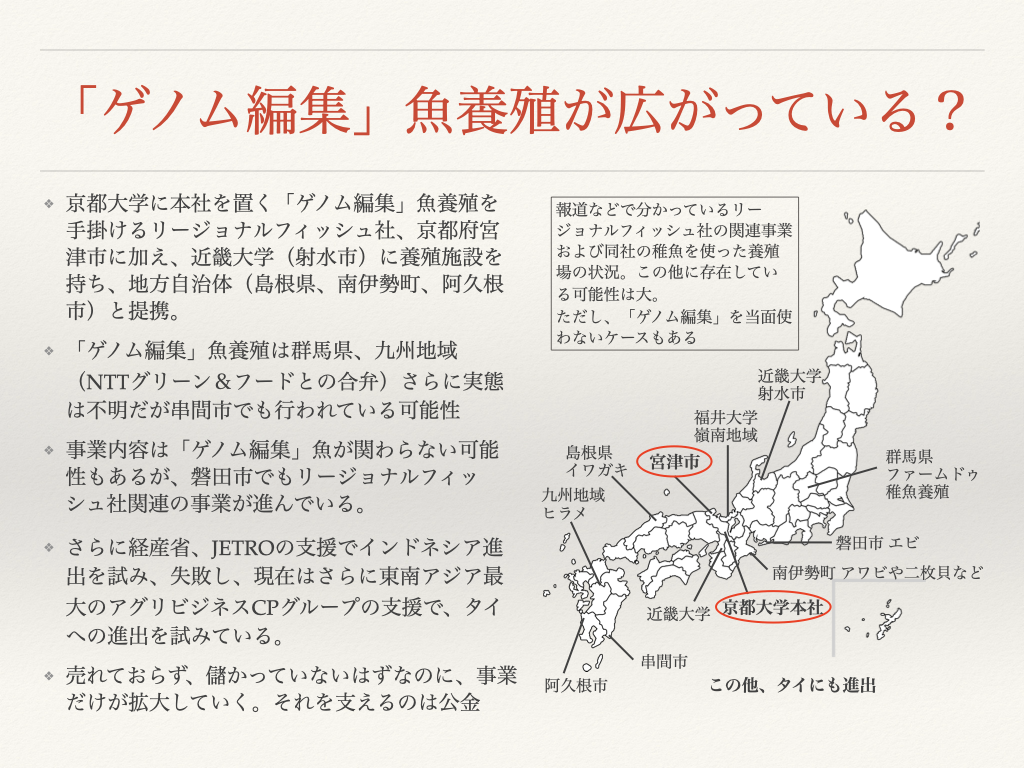

このゲノム編集魚養殖は現在、各地に広がっていることがわかっています。しかし、その実態はよくわかっていません。この魚はほとんど売れていないようなので、同社もその販売によって利益を得ているとは考えられないのですが、同社の事業は拡大を続けています。その拡大の原資となっているものは政府や地方自治体が与える補助金以外に考えられないのですが、とても健全なやり方ではないとして、省庁にも補助金を再考すべきことを伝えています。

このゲノム編集魚養殖は現在、各地に広がっていることがわかっています。しかし、その実態はよくわかっていません。この魚はほとんど売れていないようなので、同社もその販売によって利益を得ているとは考えられないのですが、同社の事業は拡大を続けています。その拡大の原資となっているものは政府や地方自治体が与える補助金以外に考えられないのですが、とても健全なやり方ではないとして、省庁にも補助金を再考すべきことを伝えています。

あきたこまちRへの全量転換の問題

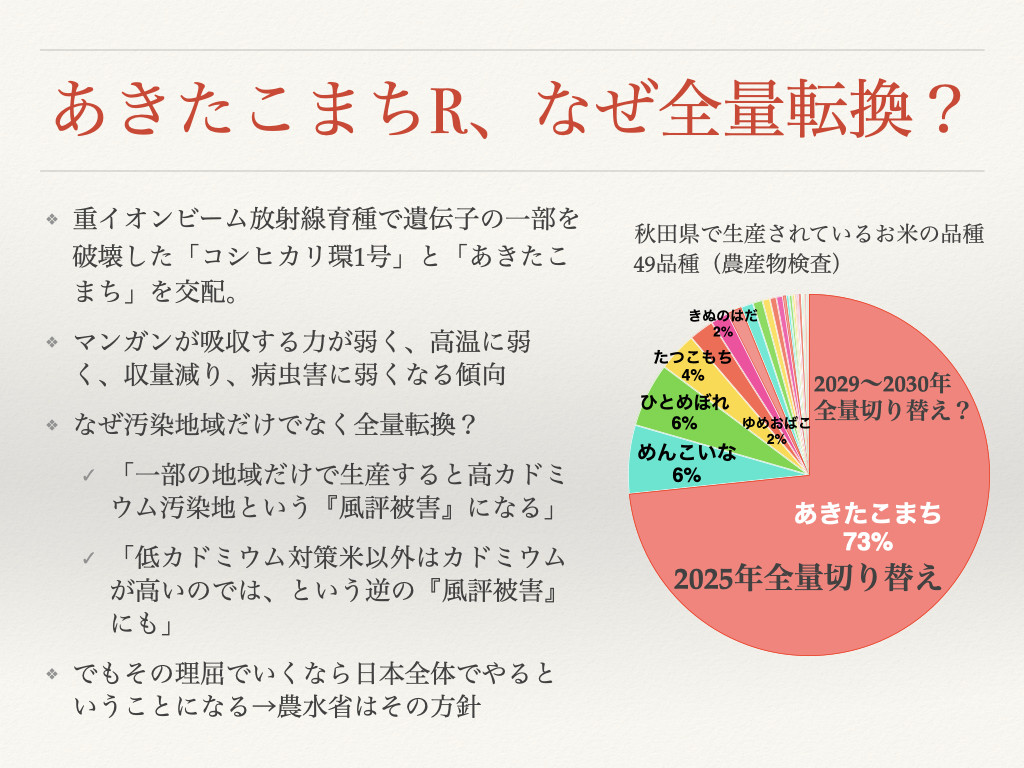

次に私たちの元に持ち込まれたのが「コシヒカリ環1号」や「あきたこまちR」といったお米の問題でした。これらの品種は重イオンビームによって遺伝子の一部を破壊して、カドミウムを吸収しないようにさせたものです。カドミウムは一定量以上を採ると、腎臓を痛めて、骨のカルシウム分が失われ、イタイイタイ病の原因となってしまいます。カドミウムの量は低いことに超したことはないのですが、破壊した遺伝子はカドミウムの吸収に関わっていただけでなく、イネの成長に不可欠なマンガンの吸収にも関わっています。これが十分吸収できなくなることで、特に暑さに弱く、収穫が減り、病虫害にも弱くなることが考えられます。

次に私たちの元に持ち込まれたのが「コシヒカリ環1号」や「あきたこまちR」といったお米の問題でした。これらの品種は重イオンビームによって遺伝子の一部を破壊して、カドミウムを吸収しないようにさせたものです。カドミウムは一定量以上を採ると、腎臓を痛めて、骨のカルシウム分が失われ、イタイイタイ病の原因となってしまいます。カドミウムの量は低いことに超したことはないのですが、破壊した遺伝子はカドミウムの吸収に関わっていただけでなく、イネの成長に不可欠なマンガンの吸収にも関わっています。これが十分吸収できなくなることで、特に暑さに弱く、収穫が減り、病虫害にも弱くなることが考えられます。

農水省は2018年に「コシヒカリ環1号」系品種を日本の主要な品種にしていく方針を決め、全国の道府県に取り組みを求めました。すでに14府県が動いているのですが、中でも秋田県は今年から秋田県の生産の7割以上を占める「あきたこまち」を「コシヒカリ環1号」系品種である「あきたこまちR」に全量転換してしまいました。カドミウム汚染地は鉱山跡周辺などに多く、秋田県には鉱山が多かったので、比較的汚染地も多いのですが、カドミウム汚染地域はその鉱山跡周辺の一部に限られています。それならば汚染地だけ「あきたこまちR」にする、というのならまだわかるのですが、秋田県全域で汚染されていない地域でもカドミウム対策米の「あきたこまちR」に変えてしまうというのです。

なぜ全量転換にしたかというと、そうしないと、汚染地域のお米だ、という風評被害が出てしまうというのですが、これはおかしな論理で、秋田県だけでやれば、それは秋田県のお米への風評被害になってしまうということになります。しかし、農水省はこうした品種の採用を全国に求めており、秋田県だけの問題ではないのです。

気候危機がさらに深刻化する中で、暑さに弱い「コシヒカリ環1号」系品種を広げることはまったくの愚策であり、本当にしっかりやらなければならないのはカドミウム対策事業であり、それなしに、これらの品種への全量転換は何も解決しないと言わざるをえません(詳しくは重イオンビーム放射線育種問題まとめページ参照)。

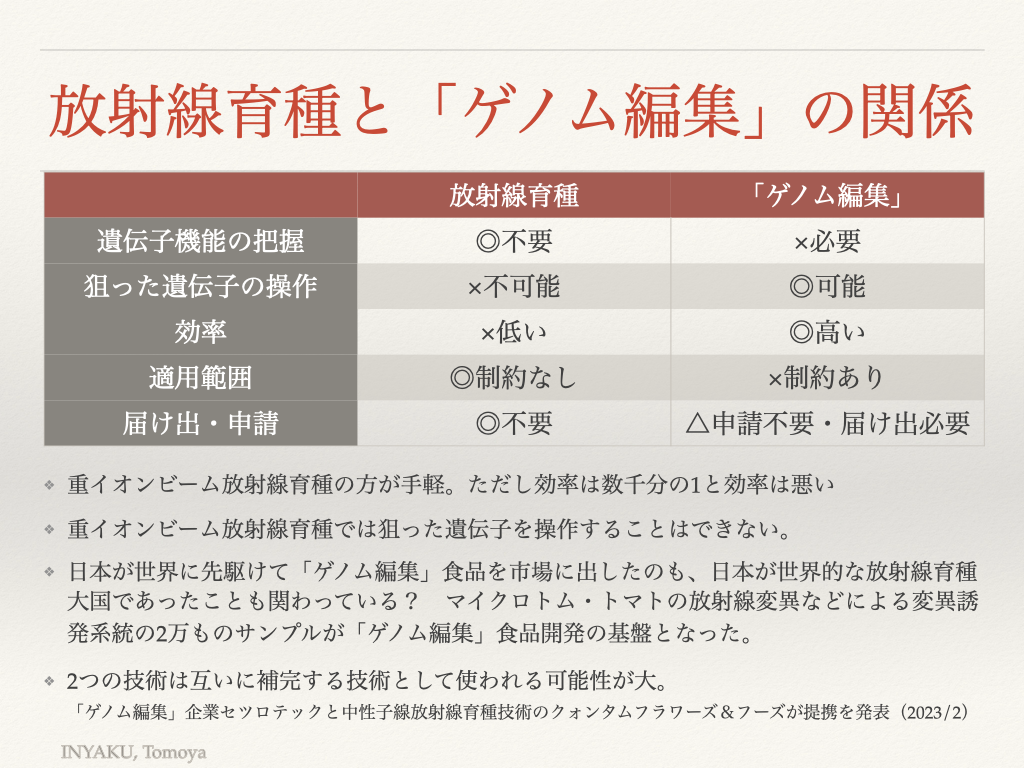

また、この重イオンビームだけでなく、中性子線を使って遺伝子を操作することにも警戒が必要であることに注意が必要です。これらの方法はゲノム編集と同様の効果を持ちます。ゲノム編集にない利点もあり、また欠点もあり、お互い相補う関係にあります。またこれらの技術を使って作られた食品は、ゲノム編集食品の場合に必要な届け出すら必要とされていません。そのため、ゲノム編集食品がなかなか広がらない現状では、その抜け穴に使われかねません。

また、この重イオンビームだけでなく、中性子線を使って遺伝子を操作することにも警戒が必要であることに注意が必要です。これらの方法はゲノム編集と同様の効果を持ちます。ゲノム編集にない利点もあり、また欠点もあり、お互い相補う関係にあります。またこれらの技術を使って作られた食品は、ゲノム編集食品の場合に必要な届け出すら必要とされていません。そのため、ゲノム編集食品がなかなか広がらない現状では、その抜け穴に使われかねません。

お米だけでなく、たとえば静岡県は温州みかんの「春しずか」、岩手県はお花のりんどうに重イオンビームを使った品種を開発しており、NTTは中性子線を当てた藻を開発しています。

こうした技術の規制は今後、不可欠になっていくとOKシードプロジェクトは考えています。

さまざまなフードテック、合成生物学、細胞培養肉…

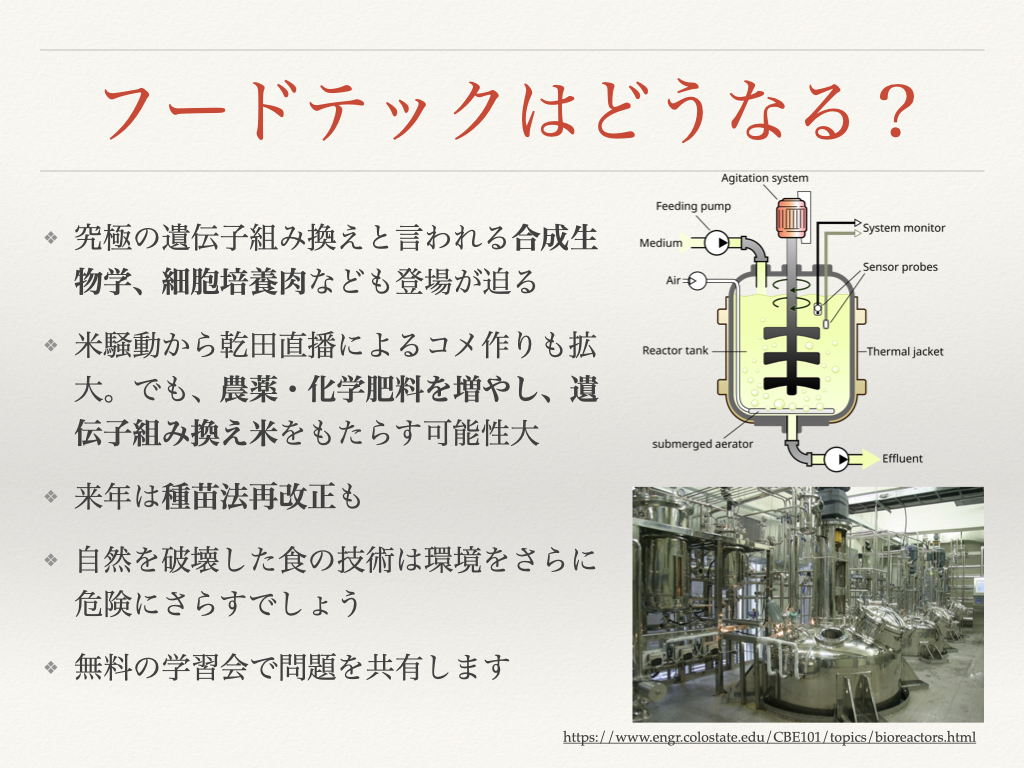

ゲノム編集や重イオンビーム・中性子線だけでなく、究極の遺伝子組み換えと言われる合成生物学や細胞培養肉など、これまでの食とは異なる食が国会などで審議されることもなく、日本の食卓に近く登場しようとしています。

ゲノム編集や重イオンビーム・中性子線だけでなく、究極の遺伝子組み換えと言われる合成生物学や細胞培養肉など、これまでの食とは異なる食が国会などで審議されることもなく、日本の食卓に近く登場しようとしています。

また米騒動からマスコミなどで注目されているのが乾田直播によるお米作り(水田・田植えをしない農法)に注目が集まっていますが、こうした農法は農薬や化学肥料の使用を増やし、やがて遺伝子組み換え米が出てくる素地を作る可能性があります。さらには、来年予定されている種苗法再改正もとても気になるところです。

こうしたさまざまな動きに対してOKシードプロジェクトはほぼ毎月行っている無料のオンライン学習会を通じて、問題を共有化しております。

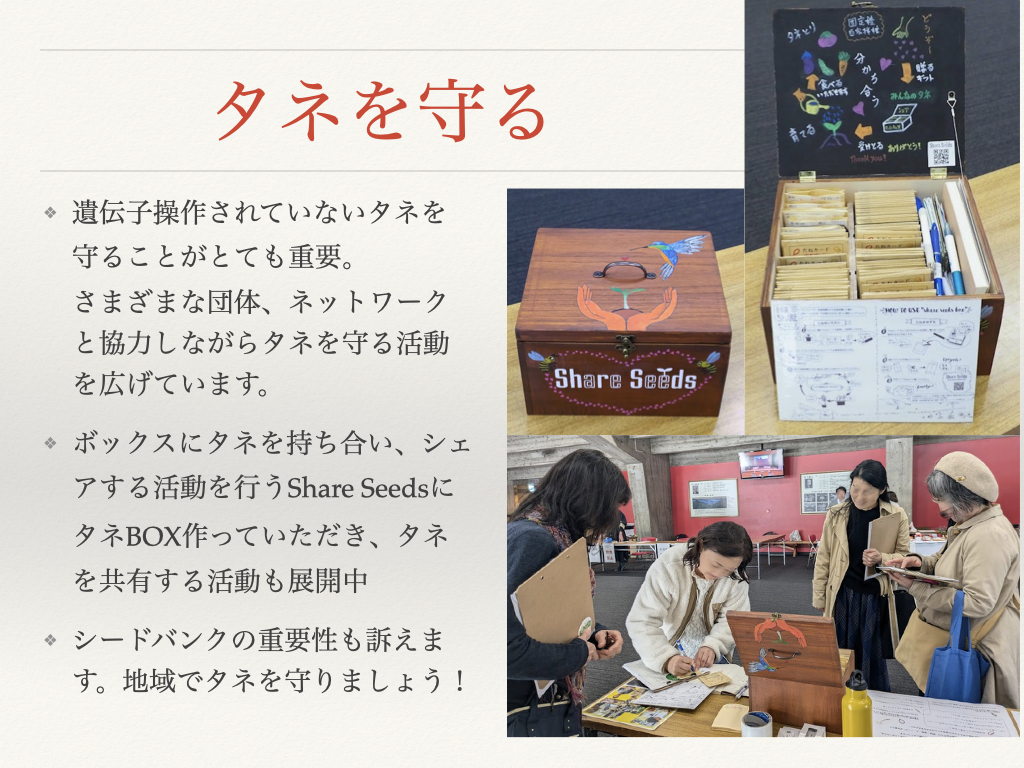

タネを守る

OKシードプロジェクトはゲノム編集でないタネや食品にそのことを知らせるOKシードマークを付けるプロジェクトですが、マークを付けていればいいということには留まらず、今、日本から消えていこうとしている遺伝子操作されていないタネを守ることの重要性を訴えていくことも重要な活動になってきています。

OKシードプロジェクトはゲノム編集でないタネや食品にそのことを知らせるOKシードマークを付けるプロジェクトですが、マークを付けていればいいということには留まらず、今、日本から消えていこうとしている遺伝子操作されていないタネを守ることの重要性を訴えていくことも重要な活動になってきています。

シードバンクの活動を展開される人びととも連携しながら、遺伝子操作されていない多様なタネを守る活動を今後も続けていきます。

OKシードマーク

OKシードマークはこれまでは主に農家の方がその産物にマークを貼っていただくという形を中心に展開してきましたが、今年からはそれに加え、お店の方でOKシードマークを使いやすいようにOKシードマークが入った値札やPOPなどの表示ツールを準備して、お店を通じて、OKシードマークが広がるようにしたいと思っています。

OKシードマークはこれまでは主に農家の方がその産物にマークを貼っていただくという形を中心に展開してきましたが、今年からはそれに加え、お店の方でOKシードマークを使いやすいようにOKシードマークが入った値札やPOPなどの表示ツールを準備して、お店を通じて、OKシードマークが広がるようにしたいと思っています。

どんなタネか、どんな食品か、安心して選べるように、OKシードプロジェクトは今後も活動を広げていきます(詳しくはタネに関わる活動参照)。

- OKシードプロジェクトのメールニュースの講読者は1万6000人を越しました

- OKシードマークの申請数は220を超しました(地図参照)

- OKシードプロジェクトが開催した無償のオンライン学習会はほぼ毎月40回、参加者総数は6000人を越しました。

- OKシードプロジェクトへの寄付は約2000件1500万円を超え、すべての活動が支えられています。広報、経理はパートですがスタッフを確保して、しっかり取り組める体制を組むことができます。

トマト苗配布問題も養殖魚問題も「あきたこまちR」の問題もOKシードプロジェクトがなかったら、取り組みはとても困難だったと思います。OKシードプロジェクトは大きな組織に縛られることなく、市民の立場で活動をすることができます。なぜなら、その活動は広く市民のみなさんからの寄付で運営しているからです。

もっともOKシードマークはもっともっと広げなければなりません。でも、そのためにはもっと多くの方がOKシードプロジェクトを知ってもらう必要があります。

OKシードマークをさらに広げるために、あなたのご友人にお伝えいただけませんか?

OKシードプロジェクトの情報・学習会はすべて無料です。月一度のメールニュースを送りますので、サポーター登録をぜひお願いします。サポーター登録

そして、OKシードプロジェクトの活動はすべて市民のみなさんからの寄付なしには続けることができません。もし、経済的に少し余裕のある方は、OKシードプロジェクトへのご寄付をご検討いただけないでしょうか? 一度切りの少額カンパでも構いません。OKシードプロジェクトに寄付する

SNS(Facebook、Instagram, X)もぜひフォローしてください。