10月のオンライン学習会では、当プロジェクト共同代表であり日本有機農業研究会副理事長でもある久保田裕子さんに、有機農業運動のこれまでの歩みや有機農業関連の法制化の過程について詳しく解説していただきました。ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

さて、この学習会のレポートを、有機農業とキューバの農業や医療に精通し、『200万都市が有機野菜で自給できるわけ』『タネと内臓 有機野菜と腸内細菌が日本を変える』などの著作で知られる吉田太郎さんに寄稿していただきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「有機農業の歴史・法制化の過程」の講演を聞いた感想 /フリーランスライター 吉田太郎

農業近代化への批判から始まった有機農業

「近代化にはいい面が多くある。けれども、農業の近代化については『この方向ではいけない』ということがわかってきた。近代農業への批判から始まったのが、欧米の有機農業である」。

こんな語り口から、講師の久保田裕子さんは、日本の有機農業がどのように発展し、かつ、世界的な文脈の中でどう位置づけられるのかについて述べられた。話題は多岐にわたり、語られた内容の幅広さや国内外の登場人物の多さから、ある程度の予備知識や背後文脈がないと咀嚼しきれないところもあった。それは筆者とて同様である。そこで、私なりに久保田さんの語られた順番を無視して、①農薬の危険性、②日本の運動が生んだ「提携」(産消提携)の世界的意味、③日本有機農業研究会を創設した一樂照雄の思想が持つ現代性という切り口から、自分での頭の整理も含め、講演内容をまとめてみた。

変わらぬ農薬問題、サイレント・スプリングからサイレント・アースへ

まず、久保田さんは、化学農業を作り出したフリッツ・ハーバー(1868~1934年)についての宮田親平著『毒ガス開発の父ハーバー 愛国心を裏切られた科学者』(2007/朝日選書)を「興味のある人は是非、読んでいただきたい」と薦める。農業に関心がある人からすれば釈迦に説法だが、肥料の原料ともなるチリ硝石は同時に砲弾の原料にもなる。だから、第一次世界大戦が始まると大英帝国はその強大な海軍力をもって海上封鎖する。いわば兵糧攻めだ。砲弾が尽きればドイツは降伏すると考えたのだ。けれども、予想に反して、長期にわたりドイツは闘い続ける。ハーバーが大気中の窒素からアンモニアを合成する方法、ハーバー=ボッシュ法を発明したからだ。これが戦後、化学肥料となり、ハーバーは1912年にノーベル化学賞を受賞する。

第一次世界大戦は塹壕戦でもあった。そこで、ハーバーは、敵が戦意を失うほどの最終兵器を生み出せば戦争が早く終結すると考え、毒ガス開発にも手を付ける。これが戦後に平和利用されたのが農薬だ。戦車も塹壕を乗り越えるためトラクターを改良して開発されたことは京都大学の藤原辰史准教授が『トラクターの世界史』(2017/中公新書)で指摘しているが、ことほど左様に近代農業は戦争と密接な関係がある。

「農薬については、当時から問題になっていて、今も問題になっている。1962年にレイチェル・カーソンの『沈黙の春』が出て、早くも1964年には『生と死の妙薬』(新潮社)という表題で翻訳されている。ネオニコチノイド系農薬によってミツバチの群崩壊が起き、いまは『実りなき秋』。これは邦訳『ハチはなぜ大量死したのか』(2009/文藝春秋)。そして、地球全体が沈黙する『サイレント・アース』(2022/NHK出版)へと続く」と久保田さんが農薬の危険性を指摘すれば、司会の原野好正さんは、この発言を受け、「最近、『沈黙の春』を読み直してみたのだが、薬品名は変わったが、問題はほとんど変わっていない」との感想を述べた。

日本有機農業研究会は農薬汚染から誕生

「日本有機農業研究会の創立者は一樂照雄さん(1906~1994年)なのだが、なぜ1971年に誕生したのか。兵庫県で早くから有機農業運動をされてきた神戸大学の保田茂名誉教授(1939年~)は『牛乳や母乳から農薬が検出されたことが発端だ』としている。当時、稲作ではBHCやDDTが使われ、その藁(ワラ)を牛が餌とし、そのミルクからBHCやDDTが検出された。これが1970年の1月に報道され、社会的な関心事となった。その後10月には母親の母乳からも農薬が検出された。厚生省が全国調査を行い、1971年にはBHCとDDTは販売が禁止された。一樂さんは、母乳を汚染するような食べ物ではなく、『赤ちゃんの生命を守る本物の食べ物、農業は本物の農業を目指すべきだ』と熱く語っていた」と、保田茂氏の回顧記事(『土と健康』50周年記念号)を引用する。

「有吉佐和子(1931~1984年)の小説『複合汚染』は、有機農業研究会ができた後の1974年10月から朝日新聞で連載が始まった。題名の由来は、個々の化学物質については安全性が検査されていても、複合的な検査はされていない。だが、複合的に汚染されているのが現状だと警告。連載の中で『有機農業というものがあって若い人たちが取り組んでいる』と有機農業研究会の電話番号まで書いて紹介した。これによって、有機農業が一気に広がった」と有機農業の発端に農薬汚染があったことを指摘し、「創立に関わった人には医師もいる。梁瀬義亮さん(1920~1993年)は、自身の臨床経験からホリドールの散布で農薬中毒になっている人が多いと警告した」と梁瀬医師の名を挙げた。

といっても知らない方も多いと思うので補完説明をしておこう。梁瀬医師はレイチェル・カーソンよりも早く、1959年に『農薬の害について』を著わし、農薬の危険性を指摘した。野菜中心の食生活が健康にいいことから、そうした食事を患者に薦め、その指導に従った人ほど農薬症状を引き起こしたことから農薬の害に気づいた[1]。ちなみに、「農薬の問題に気づいた一樂さんが全国各地を調べてみると、農薬を使わない農業をしている人がいた」と、久保田さん。

一樂照雄は1971年2月に「近代化農法の反省と今後の農業」というセミナーを開催する。この時点で農薬を使わずに農業を行っている3人をやっと見つけ出すのだが、その1人が自然農法の福岡正信(1913~2008年)で、もう一人が梁瀬義亮医師だった。

一樂が研究会の立ち上げを決意したのは「個人の努力だけでは影響力があまりにも乏しい。全国的に運動を展開する組織体ができればよい」と梁瀬医師が語ったためだったし、次の回顧はいま見ても時代を超えた普遍性を帯びていると思うので引用しておこう。

「(有機農業研究会)発足直後の幹事会でのことである。会の名称に有機農業を称する以上は、有機農業の条件を明示しなければならない。ところが、完全無農薬とか完全無化学肥料というのは妥当ではない。最小限度の農薬や化学肥料は必要であるとの発言があり、それに追随し同調する発言が相次ぎ、この趣旨での決議がなされそうな形勢になった。このとき独り、おだやかながら敢然と反論されたのが梁瀬さんであった。それは、近所の農家から学びつつ実地に作物の栽培を試みた実験に基づく、信念からの発言であった。あのときに梁瀬さんの発言がなく妥協していたならば、今日の本会はどんな性格の存在になっているだろうか。思えばゾッとする」[2]。

「農薬が危険だといくら声高に叫んでも、なかなか共感されないので、抑えつつ反対している」とも久保田さんは語る。これは、正しい。とかく人間はマイナスの情報を聞けば、それをなかったことにしたくなる意識が働くからだ。けれども農薬問題は、日本有機農業研究会の誕生と発展が密接に関わっていることは押えておいた方がいいだろう。

久保田さんは、海洋学者であるレイチェル・カーソンには『センス・オブ・ワンダー』のような著作もあり、それは翻訳者である上遠恵子(1929年~)氏が、カーソンの生家を訪ね出演した映画にもなっている。上遠氏は、日本のレイチェル・カーソンのような存在だと述べている。

「オーガニック3.0」とCSAのルーツは「提携」にあり

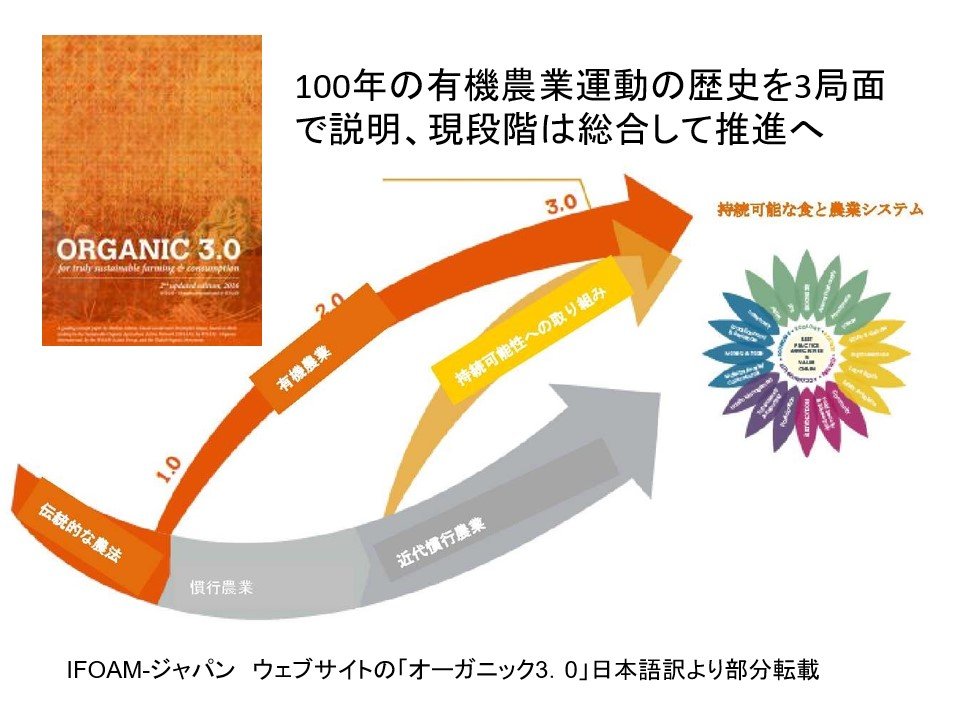

「有機農業は世界的な運動として広がったが、これまでの100年を振り返り、『真に持続可能な生産と消費のあり方を求めて』というサブタイトルで、三局面にわけて整理したのが『オーガニック3.0』である」と、久保田さんはIFOAM- Organics International(国際有機農業運動連盟)が2016年に提唱した「オーガニック3.0」についても説明する。「3.0」がある以上、「1.0」や「2.0」もあるわけだが、アルバート・ハワード(1873~1947年)や福岡正信(1913~2008年)等の先駆的思想家が有機農業の重要性を指摘した黎明期が「1.0」、表示・認証制度ができて普及した時期を「2.0」、認証を超えて持続可能な社会を目指していくものを「オーガニック3.0」としている。

「1980年代に欧米で『2.0』での表示・認証が進んだことで有機農業への信頼度が増し、市場も拡大した。けれども、小規模農家や貧しい農民、女性たちは認証を受けられない。また、認証は全世界で通用する仕組みで、最低限の条件であるが、それさえ守ればよいということで、ビジネスとして量販店で売るために大規模化する“底の浅い有機農業”も出てきた」。

「オーガニック3.0」では、「3.0」が出てきた背景はこのように説明されているという。なお、「オーガニック3.0」の全文の和訳は、「IFOAM-ジャパン」(日本のNPO)のウェブサイトに載っているので、それをみていただくこととして、2022年4月にIFOAM-ジャパンが主催したオンライン勉強会で「3.0」が必要となった背景を、IFOAM基準委員、IFOAM世界理事、URGENCI (ウージェンシー)会長を歴任した村山勝茂氏が述べているので補完しておこう。

「1974年(※)にパリ郊外で開かれたIFOAMの世界大会には一樂さんも参加されている。それが、CSA、URGENCIやAMAP(Association pour le maintien d’une agriculture paysanne)につながっている。けれども、『1.0』の思想が継承されず、ファッション的なオーガニックとなってしまった。商業主義では世直しにはならない。そこで、2010年頃からいろんな動きがあり、2011年の韓国での有機農業大会で拍車がかかり『これだけ運動をやってきたのに1%、2%のままで終わっていいのか』となって2017年のインドでの世界大会で正式に打ち出された」[3]

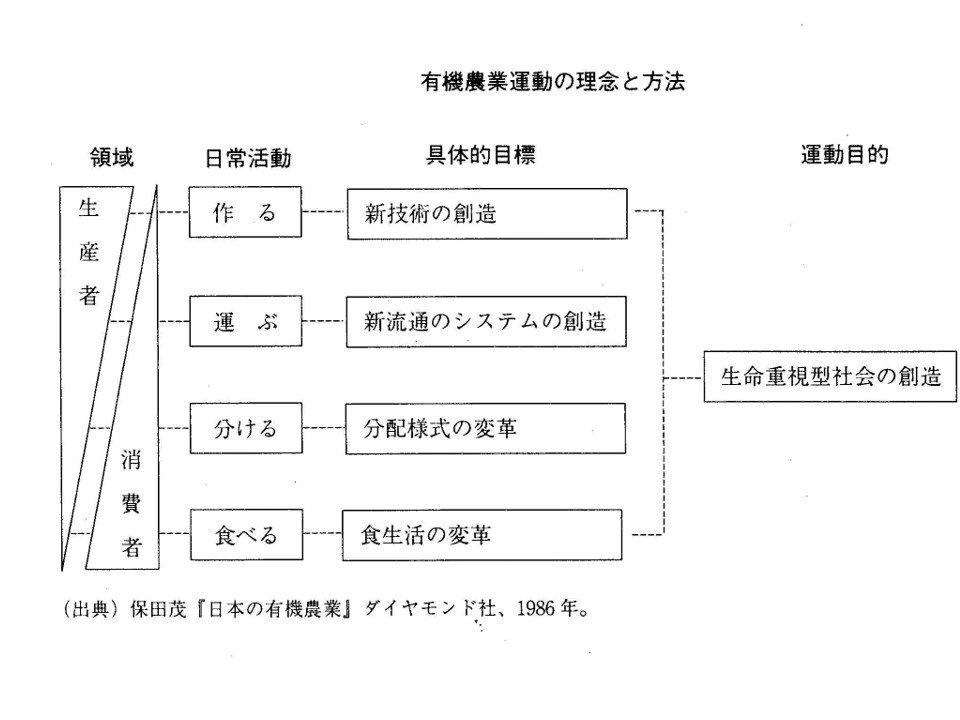

いま、CSAやURGENCIという言葉が出てきたので、これも補完説明しておこう。CSAとは「地域支援型農業=Community Supported Agriculture」のことで、ウィキペディアで調べると「1980年代にアメリカで始まり、近年の各国における反グローバリゼーションの高まりと共に徐々に世界中に浸透しつつある」と記載されているだけだが、米国でCSAを立ち上げ、『CSA 地域支援型農業の可能性―アメリカ版地産地消の成果』(2008。家の光協会J)の著作もあるエリザベス・ヘンダーソン氏(1943年~)が、2010年2月に神戸で行った講演録を読めば、CSAが日本で生まれたことがわかる。

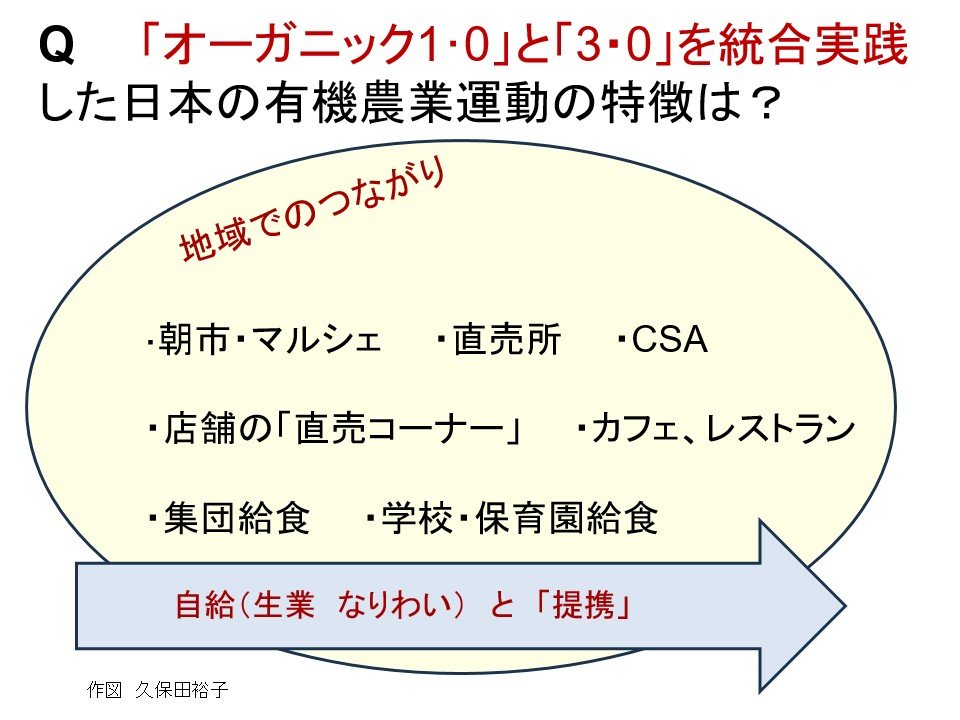

「1971年に哲学者であり農業協同組合の指導者でもあった一樂照雄は、農業で使用される化学物質の危険性を警告し、有機農業運動を始めた。懸念した主婦たちが農家と協力して最初の「提携運動」を立ちあげた。同じ年、金子美登(1948~2022年)は、自分の家族農場が自給しながら、他の人々の食料も供給できることに気づいた[略]。金子は10家族とお金と労働力と引き換えに米、小麦、野菜を提供する協定を結んだ。消費者グループと金子のような農家によって、提携運動が始まった」[4]。

日本の有機農業には哲学がある

久保田さんは「一樂さんが有機農業研究会の結成趣意書を起草しているが、将来を見通した鋭く無駄のない文章である。『農業の近代化』によって環境破壊が起き、土壌には腐植が欠乏している。これを総点検して、新しい農法を確立すべきだが、すぐにはできないので、まずは一旦、旧技術に立ち返るほかはない。農業を出直そうと呼びかけた。『腐植』とはわかりにくいが、有機物が微生物で分解され、肥沃な土壌に欠かせない堆肥に含まれる物質だ。そして、菌根菌があれば植物は根から有機物の形のままでそうした養分を吸うことができる。それはアルバート・ハワードが『農業聖典』で書いていることだが、後に、1972年頃には実際に根から有機物の養分を吸い上げている写真で示されるようになった」と一樂の考え方と腐植について説明する。

筆者なりに一樂照雄の現代性を読み解けば、半世紀も前に腐植の重要性に着目したことと経済性を超えたところに農業があることを明言したことにあると言えるだろう。久保田さんは「農業の食料生産における機能だけでなく、経済の領域を超えた次元で農業や農村の貴重さを主張した」と述べる。また、ゲノム編集やフードテックについて「技術革新による成長や生産性向上といった経済を拡大するのではなく、土台となる土壌、つまり自然資本という腐植が循環している森・里・海という土台をだいじにすべきだ」とSDGsのウェディングケーキの図から指摘した。そして、一樂のキャリアについても次のようにふれる。

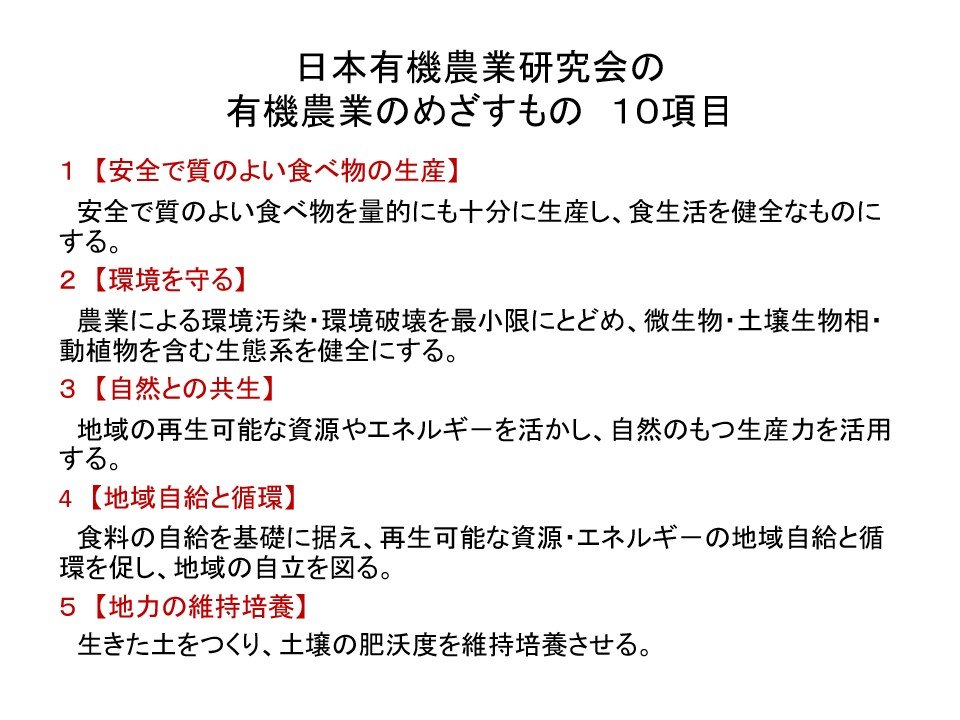

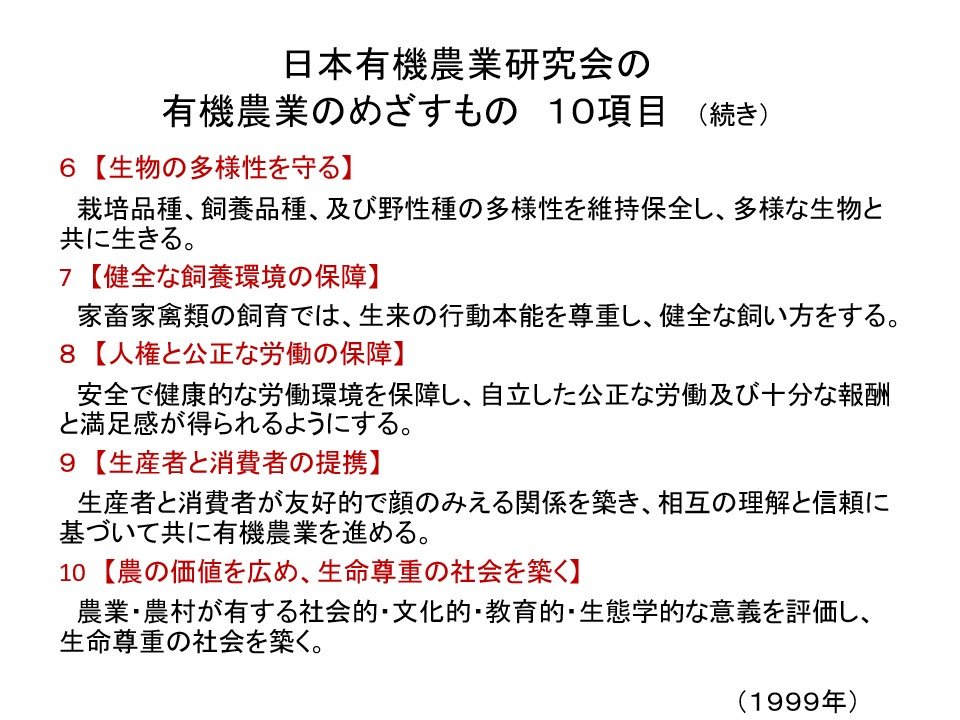

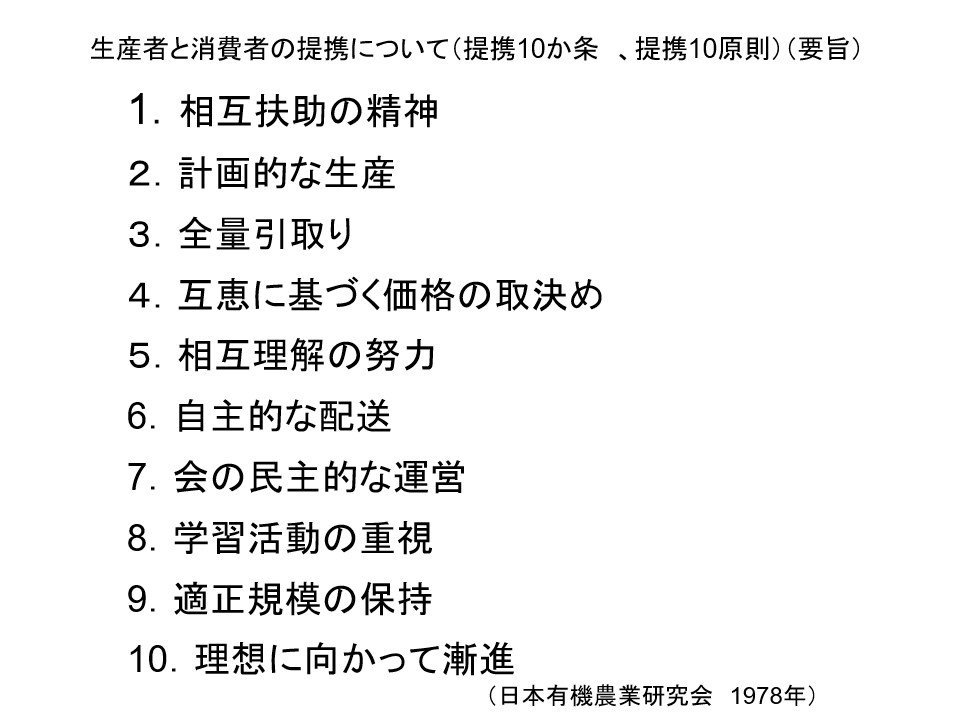

「昭和恐慌のときに大学を卒業して産業組合中央金庫(現・農林中央金庫)に就職、地方の産業組合の負債整理などに走りまわった。戦後は、農林中央金庫で農協の建て直しに手腕を発揮した。農林中央金庫理事、常務理事、農業協同組合中央会の常務理事を経て、1966年から(財)協同組合経営研究所の理事長を務めていた。この研究所は、農協だけでなく生協、漁協の教育機関でもあったことから、『自立・互助』の協働組合の理念を説いた。それが生産者と消費者の『提携』の有機農業運動につながった。ただ農薬を必要としない農業を提唱しただけでなく、資本主義的な企業経営を目標とする農業基本法(1961年)にも反対した。当時、所得倍増計画がある中で、同法は農業の産業化を進め農業者の所得倍増を目指したのだが、その問題を鋭く見抜いていた。有機農業研究会の結成趣意書には『消費者の相応の理解』と協力が必要と書かれており、それは1978年に『提携』運動の指針『提携10か条』となった。これを1982年のIFOAM世界大会で大平農園の大平博四さんが紹介した時には外国人から『日本の有機農業には哲学がある』と言われた。昨年、日本農業新聞のコラム『協同の系譜』では、元農協中央会職員佐賀郁朗さんが20回にわたって『一樂照雄―希代の思想家』として連載している」と述べている。ヘンダーソン氏が「哲学者」との形容詞を一樂に付けた理由もそこにある。

有機農業はオーガニックの直訳ではない

「有機農業」という言葉を作り出したことにも哲学者としての一樂の面目躍如たるものがある。有機農業は「オーガニック」の直訳だと思われがちだが、久保田さんはそうではないことを指摘する。「東京農大の横井利直先生(1902~1974年)はアメリカでそうした運動が起きていることを楽さんに話してはいたが、一樂さんは、慎重に、かつ、用意周到に千葉に閑居していた黒澤酉蔵さん(1885~1982年)を訪ねている。黒澤酉蔵は、田中正造の書生として足尾鉱毒事件を闘い、その後北海道に渡って酪農家の道を歩む。雪印乳業の創立者であり、酪農学園大学の設立者でもある。政治家でもあり、「健土・健民」を説いた。氏は、1940年代に野幌機農学校という酪農学園大学の前身をつくっていた。一樂さんは、その「機」に着目し、それについて質問するために訪ねたのである。

その答えを一樂さんなりに会得したのが、「天地、機有り」である。欧米の有機農業運動の祖とされるのはアルバート・ハワードとそのアメリカでの共鳴者ジェロームイル・ロデイルである。その原典が『農業聖典』(1940年)。ハワード自身がインドの伝統的な農民に学んだと述べているが、有機農業は、西洋の科学と東洋の農法と哲学を融合させたところに生まれたのである。じつは、このハワードの著作は、日本でも1959年に早くも翻訳されている。このハワードに感銘を受けたのがアメリカのジェローム・ロデイル(1898~1971年)である。ロデイルは、実際にペンシルバニア州エマースで農場をつくり実践してみた。よい結果が出たので、出版社をやっていた氏は、綺麗な『オーガニック・ガーデニング&ファーミング』という雑誌を出版し、それを通して有機農業をアメリカ中に広めた。

ロデイルは、アメリカの読者向けに有機農業の指南書『ペイ・ダート(Pay Dir)』(1945年)を書いて出版した。Pay dirtとは、「うまくやった、一攫千金」という意味のようだが、黒澤酉蔵は、1950年、これを『黄金の土』というタイトルで訳して酪農学園出版部から刊行していた。一樂さんは、この本が絶版となっていたので、これを翻訳し直すことにした」。

この発言も補完しておこう。まず、前半の下りは米国人からダイレクトに聞いた方が早いのでレイモンド氏の発言を借用しよう。

「ロデールは1943年に農業聖典を書いたアルバート・ハワードにインスパイアされます。ハワードはインドの農民から学んだわけですが、この本の『はじめに』を読めば、ウィスコンシン大学のフランクリン・ヘイラム・キング(1848~1911年)教授にインスパイアされたことがわかる。キングは日本、韓国、中国を訪れ日本の土づくりに感動するわけです」

後半の黒澤酉蔵と有機農業の関係については、舘野廣幸氏の解説がいい。「酉蔵は若い日に谷中鉱毒事件で有名な田中正造に師事していた。この田中が好んだのが中国の詩人文天祥の漢詩『正気歌』であった。その冒頭が『天地正気有り』から始まることから、酉蔵はこの言葉を自らの営農思想に活かして『天地機有り』と銘じていた」。

そう。一樂照雄はオーガニックを訳するにあたり、この「天地機有」から有機としたのである。

久保田さんは「一樂さんが、ロデイルの『ペイ・ダート』を再翻訳して出版するに当たり、同著のタイトルを『有機農法』として、そのサブタイトルを「自然循環とよみがえる生命」とした。このサブタイトルは、まさに、有機農業の神髄を表すものであり、その後の有機農業の発展に少なからず影響を与えたと思う」と述べている。

米国においては、1980年代のカーター政権時代に農務省から出された報告書「選択の時」が有機農業と小規模家族農業を評価していたと指摘した。筆者的に言うならば、気候危機と生物多様性の喪失で現状のままの近代農業では立ち行かなくなっていることは共通認識として誰しもにある。ただ、それをアグリテックで切り抜けるのか、一樂が説いたように、まずは出直す、旧技術に立ち返るとの二つの立場があると言えるだろう。

前者で突き進んでいるのがいまの日本だとすれば、後者を代表するのが、アグロエコロジーが発展しているラテンアメリカである。ラテンアメリカでは行きすぎた新自由主義への反省から共産主義にまで行かないまでも「ピンク・タイド」という協働組合をベースに社会を再構築しようという政治的な潮流も盛んである。農法と社会運動と政治とは密接に関係しているわけで、ここにも一樂の先進性を再評価した久保田さんの慧眼を垣間見たような気がした。

【引用文献】

[1] 梁瀬義亮『有機農業革命』(1975)ダイヤモンド現代選書

[2] 一樂照雄『暗夜に種を播く如く―協働組合・有機農業運動の思想と実践』(2009)農文協

[3] 2022年4月28日「有機農業の原点を知るセミナー~Organic 1.0からOrganic3.0まで~」村山勝茂、魚住道郎IFOAM JAPAN なお、IFOAMの世界大会に一樂照雄が出席したのは、フランス・パリ郊外で開催された1974年の会議であることが史実なので、文中の年号にあった1972年を1974年に修正した。

[4] CSA History: Elizabeth Henderson Keynote for Urgenci Kobe Conference 2010 “Community Supported Foods and Farming” February 22nd 2010.

https://urgenci.net/csa-history/

[5]メノ・ビレッジのレイモンド・エップ氏インタビュー

[6] 舘野廣幸「有機農家からみた日本の有機農業と関係する思想家たち」社会科学論集 2012年第136号

【補足】

久保田裕子「『天地有機』と東西の有機農業運動の源流―日本有機農業研究会の結成と「有機農業」という言葉をめぐって―」『國學院経済學』第56巻第3・4号(2008年3月)(國學院大學経済学会)

―「アメリカ・有機食品マーケットの成長と小規模農家政策―CSA、提携の有機農業運動の視点から―」『國學院大學紀要』第45巻2007年2月、國學院大學

―「グローバル経済下の有機農業『提携』運動―IFOAM におけるPGS とCSA の出会い」

『社会科学論集』第136号、2012年6月、埼玉大学経済学会

※図版は久保田裕子作成