河田昌東(分子生物学者/遺伝子操作食品を考える中部の会代表)

はじめに

カドミウム(Cd)は富山イタイイタイ病の原因となった有害元素で、汚染地域における農作物のCd汚染をいかにして減らすかは、世界的にも大きな課題である。鉱山周辺のイネの栽培には特に注意が必要で、日本だけでなく中国南部でも汚染地域が多く、近年、対策に関する研究が多数発表されている。筆者の個人的経験では、1970年代に三重県員弁郡藤原町(現・員弁市)のセメント工場周辺でCd汚染米(1ppm以上)が穫れ、大きな問題になったことがある。当時、筆者が所属した「名古屋大学災害研究会」が調査した結果、その原因がセメント工場の粉塵が原因であることを突き止め、そのメカニズムを解明した。町内の農家6名が裁判を提訴し、第一審で勝訴した。被告であるセメント工場が控訴しなかったため、判決は確定。国の土壌汚染防止法違反としてCd対策が行われ、町内の汚染地域の土壌改良が行われた。その費用の半額ずつをセメント工場と三重県が負担した。

著者の生まれた秋田県には鉱山が多く、戦中に銅や鉄の採掘が行われた結果、県内の鉱山周辺ではコメの汚染が懸念されてきた。これまで対策としては、出穂期の圃場湛水化で土壌中のCdのイオン化を防ぐ対策が取られてきたが農家の負担が大きく、汚染があってもCdを取り込まないイネの開発が行われた。農研機構の研究者たちが2012年に開発した「コシヒカリ環1号」である。「あきたこまちR」は「コシヒカリ環1」号と「あきたこまち」を繰り返し交配し、Cd吸収を低くした交配種である(詳細は後述)。

「コシヒカリ環1号」はなぜCd吸収が低いか

植物は、成長に必要なミネラル[鉄(Fe)・亜鉛(Zn)・マンガン(Mn)等]を土壌から吸収するための蛋白質を作るさまざまな遺伝子を持っている。「コシヒカリ環1号」はMnを吸収する蛋白質を作る遺伝子Nramp5に「重イオンビーム」という放射線を当ててそれを壊し、Nramp5蛋白質を作れなくした突然変異体である。Cdは植物にとっては不要な元素だが、化学的性質が必須元素のMnと似ているため土壌中のイオン化したCdがMnといっしょに根から吸収され、茎や葉に転送されて汚染する。この蛋白質は「トランスポーター(運び屋)」と呼ばれる。この蛋白質は根の細胞表面に多数含まれ、土壌からCdを吸収する。

重イオンビームとガンマ線照射の違い

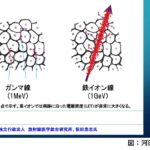

品種改良には、古くから放射線(ガンマ線)が使われてきた。ガンマ線によるイネの最初の突然変異は1966年に作られた米「レイメイ」である。これは冷害に強い品種「フジミノリ」にガンマ線を当てて作った品種で、倒伏しにくくなった品種である。開発したのは当時の「農林省農業技術研究所」(現・農研機構)にガンマ線照射を依頼した青森県農業試験場藤阪支所である。これまで、ガンマ線は品種改良に頻繁に使われ、イネ以外にもブドウや花卉などの開発が行われてきた。一方、「コシヒカリ環1号」は重イオンビーム照射で開発されたイネでは最初の品種である。「あきたこまちR」の推進派や評論家、消費者庁は重イオンビームも放射線であり従来のガンマ線照射と変わらない、と主張する。が、科学的には両者は全く違い、その影響の違いは大きい。

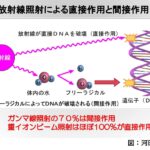

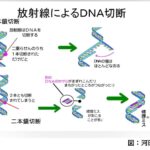

ガンマ線は電磁波で、そのエネルギーは200KeVだが、重イオンビームは100~500MeV/ユニットで、重イオンビームのエネルギーはガンマ線の1,000倍以上も大きい。その結果、細胞内でなにが起こるのか。ガンマ線が細胞に照射されると、その70~80%は細胞内の水分子と衝突して分解し、フリーラジカルと呼ばれるもの(OH・とH・)に分解する。いわゆる活性酸素である。残りのガンマ線(20~30%)は、遺伝子DNAに衝突する。活性酸素やガンマ線は細胞内の物質を破壊する。DNAの場合は塩基やDNAの鎖の片方に当たって破壊する場合が多い。

ガンマ線は電磁波で、そのエネルギーは200KeVだが、重イオンビームは100~500MeV/ユニットで、重イオンビームのエネルギーはガンマ線の1,000倍以上も大きい。その結果、細胞内でなにが起こるのか。ガンマ線が細胞に照射されると、その70~80%は細胞内の水分子と衝突して分解し、フリーラジカルと呼ばれるもの(OH・とH・)に分解する。いわゆる活性酸素である。残りのガンマ線(20~30%)は、遺伝子DNAに衝突する。活性酸素やガンマ線は細胞内の物質を破壊する。DNAの場合は塩基やDNAの鎖の片方に当たって破壊する場合が多い。

[編集註:eV(電子ボルト)は放射線のエネルギー量の単位。1eV=1.6×10-19J(ジュール)。1M(メガ)eV=1,000K(キロ)eV]

一方、重イオンビームは鉄(Fe)や炭素(C)原子の外側の電子を除いてイオン化し、加速器と呼ばれる巨大な装置の長い筒の内部に反対側のイオンを大量に作ってイオン化したFeイオンやCイオンを高速で走らせ、目的の細胞に当てる。比喩的に言えば、ガンマ線は小銃の玉、重イオンビームは大砲の玉に相当する。その結果、ガンマ線照射ではほとんど起こらないDNAの2本鎖切断が、重イオンビーム照射ではほぼ100%起こる。

一方、重イオンビームは鉄(Fe)や炭素(C)原子の外側の電子を除いてイオン化し、加速器と呼ばれる巨大な装置の長い筒の内部に反対側のイオンを大量に作ってイオン化したFeイオンやCイオンを高速で走らせ、目的の細胞に当てる。比喩的に言えば、ガンマ線は小銃の玉、重イオンビームは大砲の玉に相当する。その結果、ガンマ線照射ではほとんど起こらないDNAの2本鎖切断が、重イオンビーム照射ではほぼ100%起こる。

破壊されたDNAの修復

細胞は、日常的に自然放射線にさらされている。多くはガンマ線やベータ線で、細胞内の必須元素カリウム(K)の成分に含まれる微量成分カリウム40(K40)による内部被曝にも晒されている。その結果、細胞1個当たり1日に約2万個所のDNA破損があるといわれている。これでは生物は生きられない。太古の時代、深海で発生した生命体は自然放射線で壊れたDNAを修復する酵素を獲得した結果、陸に上がることができたといわれている。植物の場合、日常的に当たる光のエネルギーには紫外線も含まれる。紫外線もまた遺伝子を破壊するので、植物は紫外線で壊れたDNAを可視光線のエネルギーを使って修復する酵素も獲得し、2種類のDNA修復酵素を持つ。動物のDNA修復酵素は1種類のみである。

DNA修復の反応は複数の酵素が関与していて、たいへん複雑である。DNAの1本鎖が切断された場合、最初に起こる反応は、切断されたDNA鎖の切断部分から3’方向と5’方向の両方向に数個の塩基が切り取られる。そして、切断されていない相手のDNA鎖の塩基配列を鋳型として、再び元の塩基配列を合成する。すなわち、1本鎖切断の場合は壊れていないDNA鎖があるので正確に元通りの塩基配列に戻る事ができる。まれに、塩基Aを入れるはずの場所に、酵素が間違ってG等の他の塩基を入れる挿入ミスが起こる。これがいわゆる「突然変異」である。その結果、この遺伝子が作る蛋白質のアミノ酸が1個、ほかのアミノ酸に変化する。その影響の大きさは、遺伝子のどの部分に起こったかによって違う。

DNA修復の反応は複数の酵素が関与していて、たいへん複雑である。DNAの1本鎖が切断された場合、最初に起こる反応は、切断されたDNA鎖の切断部分から3’方向と5’方向の両方向に数個の塩基が切り取られる。そして、切断されていない相手のDNA鎖の塩基配列を鋳型として、再び元の塩基配列を合成する。すなわち、1本鎖切断の場合は壊れていないDNA鎖があるので正確に元通りの塩基配列に戻る事ができる。まれに、塩基Aを入れるはずの場所に、酵素が間違ってG等の他の塩基を入れる挿入ミスが起こる。これがいわゆる「突然変異」である。その結果、この遺伝子が作る蛋白質のアミノ酸が1個、ほかのアミノ酸に変化する。その影響の大きさは、遺伝子のどの部分に起こったかによって違う。

重イオンビームの場合はDNAの2本鎖切断の結果、切断された両方の鎖でそれぞれ複数個の塩基が切り取られ、修復の際にコピーの鋳型となる塩基配列が存在しないので、たいへん複雑な反応が起こる。この場合、2種類の修復反応がある。1つは「相同組み換え」と呼ばれる反応で、細胞には染色体が2本あり、壊れていない染色体DNAを鋳型にして修復する「相同組み換え」という反応。もう1つの反応は「非相同組み換え」と呼ばれ、切断され複数個の塩基が切り取られたDNAの両端をむりやり結合したり、細胞内の長い遺伝子のどこかに存在する類似塩基配列を鋳型にして複製する。その結果、大きな遺伝子の変異が起こり「染色体異常」につながる。このように、従来の品種改良に使われたガンマ線照射と重イオンビーム照射の影響は全く異なり、両者を同一視してはならない。

重イオンビームの場合はDNAの2本鎖切断の結果、切断された両方の鎖でそれぞれ複数個の塩基が切り取られ、修復の際にコピーの鋳型となる塩基配列が存在しないので、たいへん複雑な反応が起こる。この場合、2種類の修復反応がある。1つは「相同組み換え」と呼ばれる反応で、細胞には染色体が2本あり、壊れていない染色体DNAを鋳型にして修復する「相同組み換え」という反応。もう1つの反応は「非相同組み換え」と呼ばれ、切断され複数個の塩基が切り取られたDNAの両端をむりやり結合したり、細胞内の長い遺伝子のどこかに存在する類似塩基配列を鋳型にして複製する。その結果、大きな遺伝子の変異が起こり「染色体異常」につながる。このように、従来の品種改良に使われたガンマ線照射と重イオンビーム照射の影響は全く異なり、両者を同一視してはならない。

「コシヒカリ環1号」で起こったこと

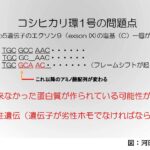

農研機構の研究者らは、「コシヒカリ」に人間であれば即死レベル(40グレイ)の重イオンビームを照射した2,595株をCdを含む土壌で栽培し、その中からCd濃度の低い3株(lcd-kmt1、lcd-kmt2、lcd-kmt3)を選抜した。lcd-kmt3株はCd濃度が低かったが、成長が悪く対象から除外した。Lcd-kmt1とlcd-kmt2の遺伝子を分析し、lcd-kmt2を「コシヒカリ環1号」と命名した。破壊された遺伝子はNramp5という遺伝子で、植物の成長や光合成に必須の元素Mnを土壌から取り込む蛋白質を合成する。前述の通り、CdはMnと化学的性質が似ているため、植物は両方を取り込む。この遺伝子DNAの2本鎖切断の結果、修復過程で非相同組み換えが起こり、lcd-kmt1は切断されたDNAの個所に、新たな塩基が433個も挿入され大規模な染色体異常が起こっていたため採用せず、lcd-2を採用した。Lcd-2株はNramp5遺伝子の中の1個の塩基が欠損していた。

「遺伝子の1個の塩基が欠損しただけで大きな変化はなく、従来の突然変異と変わらない」と主張する専門家や評論家がいるが、それは間違いである。DNAの遺伝情報は3個の塩基で1個のアミノ酸に対応している。その結果、1個の塩基が別の塩基に変わった場合(いわゆる突然変異)には、合成される蛋白質のアミノ酸が別のアミノ酸に変化するだけで、変化したアミノ酸の場所にもよるが大きな影響はない。しかし、lcd-2の場合、1個の塩基が「欠損」した結果、作られる蛋白質のアミノ酸配列が大きく変わっている。これは1個の塩基の欠損で「フレームシフト」と呼ばれる現象が起こるからである。変化した塩基配列はNramp5のエクソン9という塩基配列の中にある。1個の塩基が欠損した結果、それ以降の塩基配列で作られるアミノ酸配列はまったく別のものになる。「フレームシフト」が起こった結果、本来の蛋白質とは異なるアミノ酸配列の蛋白質が作られる。すなわち、lcd-2にはNramp5には本来存在しないアミノ酸配列の蛋白質が作られている可能性がある。この蛋白質は、場合によってはアレルゲン蛋白質の可能性も否定できない。農研機構の論文をチェックすると、原種のコシヒカリのNranmp5蛋白質のアミノ酸配列は本来538個のアミノ酸からなっているが、lcd-2の場合は1個の塩基の欠損でDNAのフレームシフトが起こった結果、N末端から306個目のアミノ酸以降が本来のアミノ酸配列と異なる配列になり、358個目のアミノ酸を決定するDNAの次の塩基配列がストップ・コドン(停止配列)になり、本来の蛋白質より短いアミノ酸配列の蛋白質(358個)ができている可能性がある。農研機構はこれをチェックしていない。

「遺伝子の1個の塩基が欠損しただけで大きな変化はなく、従来の突然変異と変わらない」と主張する専門家や評論家がいるが、それは間違いである。DNAの遺伝情報は3個の塩基で1個のアミノ酸に対応している。その結果、1個の塩基が別の塩基に変わった場合(いわゆる突然変異)には、合成される蛋白質のアミノ酸が別のアミノ酸に変化するだけで、変化したアミノ酸の場所にもよるが大きな影響はない。しかし、lcd-2の場合、1個の塩基が「欠損」した結果、作られる蛋白質のアミノ酸配列が大きく変わっている。これは1個の塩基の欠損で「フレームシフト」と呼ばれる現象が起こるからである。変化した塩基配列はNramp5のエクソン9という塩基配列の中にある。1個の塩基が欠損した結果、それ以降の塩基配列で作られるアミノ酸配列はまったく別のものになる。「フレームシフト」が起こった結果、本来の蛋白質とは異なるアミノ酸配列の蛋白質が作られる。すなわち、lcd-2にはNramp5には本来存在しないアミノ酸配列の蛋白質が作られている可能性がある。この蛋白質は、場合によってはアレルゲン蛋白質の可能性も否定できない。農研機構の論文をチェックすると、原種のコシヒカリのNranmp5蛋白質のアミノ酸配列は本来538個のアミノ酸からなっているが、lcd-2の場合は1個の塩基の欠損でDNAのフレームシフトが起こった結果、N末端から306個目のアミノ酸以降が本来のアミノ酸配列と異なる配列になり、358個目のアミノ酸を決定するDNAの次の塩基配列がストップ・コドン(停止配列)になり、本来の蛋白質より短いアミノ酸配列の蛋白質(358個)ができている可能性がある。農研機構はこれをチェックしていない。

「あきたこまちR」の問題点

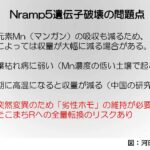

「あきたこまちR」は、「コシヒカリ環1号」と「あきたこまち」を交配させて作った。品種の違いをできるだけ小さくするために、第1世代の交配種F1とあきたこまちを再度掛け合わせF2を作る。こうした交配を8回繰り返した結果Nramp5以外の遺伝子は「あきたこまち」と同等のものになった、と考えられている。Nramp5遺伝子の欠損の結果、なにが起こるか。先述の通り、Nramp5遺伝子はMnを取り込む働きがある。Mnは光合成に必須の元素である。植物は光合成の際に光のエネルギーを使って細胞内の水分子(H2O)を水素イオン、酸素、電子に分解し、大気中から取り込んだ炭酸ガス(CO2)と反応させてブドウ糖(C6H12O6)を合成する(光合成)。Mnはこの際、水の分解反応に必須の元素である。従ってMn濃度が低下すれば、光合成に大きな負の影響が出る。Nramp遺伝子には7種類あり、ほかのNramp遺伝子(Nramp3/Nramp6)もMnの吸収に関与しているためNramp5遺伝子が破壊されても成長できなくはないが、負の影響は出る。例えば、通常の土壌で栽培してもMn濃度の低い土壌で発生するゴマ葉枯れ病に罹りやすい。また、Mn濃度が低いため出穂期の高温が続くと収量が低下するなど、生産者には大きなマイナス要因になる。さらに、Nramp5を破壊されたイネはメンデルの法則でいえば劣性遺伝であり、2本の染色体の両方のNramp5遺伝子が(-)でなければならない。その結果、自家採種が困難になる。例えば「あきたこまちR」の圃場の近くに他の品種のイネが栽培されていた場合、その花粉が飛んで受粉すると、その種子はNramp5(+)になり、翌年播種すればCd吸収が再現する。したがって、「あきたこまちR」の自家採種は危険で、毎年隔離圃場で種子を採らなければならない。

「あきたこまちR」は、「コシヒカリ環1号」と「あきたこまち」を交配させて作った。品種の違いをできるだけ小さくするために、第1世代の交配種F1とあきたこまちを再度掛け合わせF2を作る。こうした交配を8回繰り返した結果Nramp5以外の遺伝子は「あきたこまち」と同等のものになった、と考えられている。Nramp5遺伝子の欠損の結果、なにが起こるか。先述の通り、Nramp5遺伝子はMnを取り込む働きがある。Mnは光合成に必須の元素である。植物は光合成の際に光のエネルギーを使って細胞内の水分子(H2O)を水素イオン、酸素、電子に分解し、大気中から取り込んだ炭酸ガス(CO2)と反応させてブドウ糖(C6H12O6)を合成する(光合成)。Mnはこの際、水の分解反応に必須の元素である。従ってMn濃度が低下すれば、光合成に大きな負の影響が出る。Nramp遺伝子には7種類あり、ほかのNramp遺伝子(Nramp3/Nramp6)もMnの吸収に関与しているためNramp5遺伝子が破壊されても成長できなくはないが、負の影響は出る。例えば、通常の土壌で栽培してもMn濃度の低い土壌で発生するゴマ葉枯れ病に罹りやすい。また、Mn濃度が低いため出穂期の高温が続くと収量が低下するなど、生産者には大きなマイナス要因になる。さらに、Nramp5を破壊されたイネはメンデルの法則でいえば劣性遺伝であり、2本の染色体の両方のNramp5遺伝子が(-)でなければならない。その結果、自家採種が困難になる。例えば「あきたこまちR」の圃場の近くに他の品種のイネが栽培されていた場合、その花粉が飛んで受粉すると、その種子はNramp5(+)になり、翌年播種すればCd吸収が再現する。したがって、「あきたこまちR」の自家採種は危険で、毎年隔離圃場で種子を採らなければならない。

動物や植物の細胞には同じ遺伝子を持つ染色体が2本ずつある(2倍体)。なぜか? 突然変異などで遺伝子が変化し機能しなくなった場合に、もう片方の染色体の同じ遺伝子が働いて機能を回復するためである。これをヘテロ倍体という。すなわち、生物が突然変異などで遺伝子の機能を失った場合に対する安全確保のために進化した結果である。劣性遺伝というのは2倍体の染色体の両方の遺伝子が機能しなくなった場合を指す。つまり、劣性遺伝は生物の進化に対する干渉であり、放置すれば消えゆく存在である。

最後に

植物の進化は興味深い。イネのNramp5遺伝子を破壊しなくてもCd汚染を防ぐことができる技術を紹介したい。インド南部のケララ州で3,000年前から栽培されてきたイネPokkaliはCdを取り込まない品種として知られてきた。この地域の土壌にはさまざまなミネラルが高濃度に含まれているが、PokkaliはCd濃度が低く、現在、6,000ヘクタール栽培されている。このPokkaliの遺伝子を岡山大学の馬建鋒教授らが分析し、思いがけない事実が明らかになった(2022年Nature Food)。PokkaliにはNramp5遺伝子が2個並んで含まれていたのである。Nramp5遺伝子の欠損ではなかった。分析の結果、このイネの根の細胞にNramp5蛋白質がたくさん存在しCdが高濃度に含まれていたが、茎を通って上部には転送されていないことが分かった。馬教授らはPokkaliと国産のコシヒカリ等との交配でCdを吸収しないコシヒカリ等を作ることに成功している。「あきたこまち」もPokkaliとの交配種を作ればCd汚染地域でも無理なく栽培できるのではないだろうか。