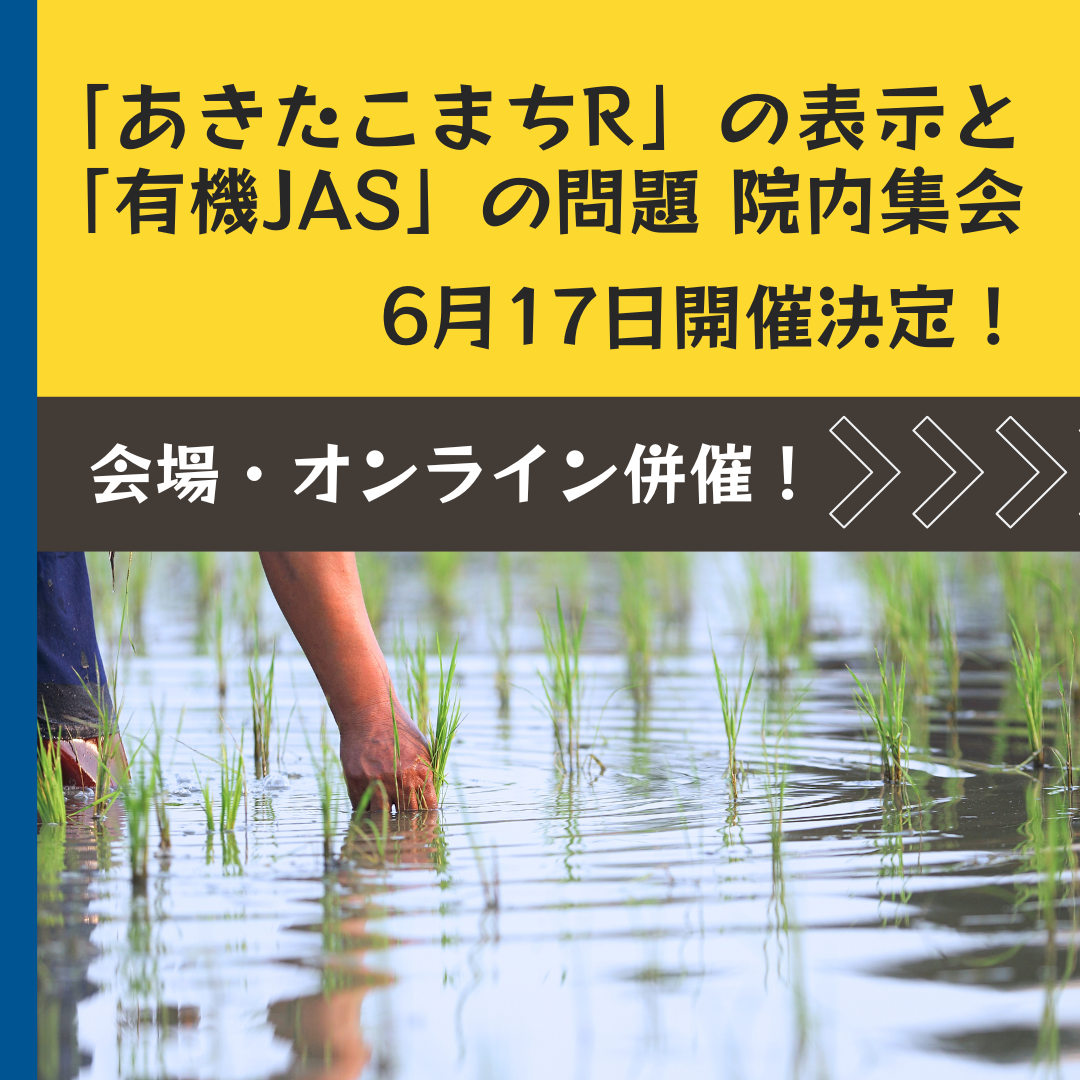

■非公開で開催された消費者庁の調査委会

2025年4月24日、消費者庁の「新開発食品調査部会遺伝子組換え食品等調査会」という長い名称の組織の、今年度最初の会議が開催されました。

このような会議の開催は、事前に所轄省庁のウェブサイトで議題や傍聴案内などが告知されます。この会議の告知は4月17日に発表されました。議題を見ると調査会の座長の選出に続いて、“非公開案件”として「ゲノム編集技術応用食品等の個別品目について」との記載があります。このような表記がある場合は、新しいゲノム編集食品の届け出直前の確認が行われることが予想されます。会議が非公開なのは企業秘密などを漏らさないためだそうですが、どのようなゲノム編集食品について議論されるのか事前にはまったくわからないのです。

数日後、消費者庁のウェブサイト「令和7年度第1回食品衛生基準審議会新開発食品調査部会遺伝子組換え食品等調査会(2025年4月24日)」のページに「ゲノム編集技術応用食品等の確認結果」が公開され、4月17日の会議で新しいゲノム編集食品「可食部増量ティラピア(13D系統)」が、「遺伝子組換え食品に該当しないことを確認したことから、取扱要領に基づく届出の対象であると判断」されたことが明らかになりました。つまり、「事前相談」が行われていたゲノム編集ティラピアに、ゲノム編集食品として届け出しても大丈夫とのお墨付きが与えられたわけです。

その結果、開発企業のリージョナルフィッシュ社は、2025年4月25日付でゲノム編集ティラピアの届け出を行い、同日、受領されました。

■8品目目のゲノム編集食品はティラピア

ゲノム編集ティラピアは、日本で届け出が行われた8品目めのゲノム編集食品となりました(マダイとトラフグはそれぞれ2品種ずつ届け出が行われているので、届け出されたゲノム編集食品は2025年5月20日時点で8品目10品種)。届け出をしたのは、ゲノム編集のマダイやトラフグ、ヒラメを開発・販売しているのと同じリージョナルフィッシュ社です。

ティラピアはアフリカ原産の淡水魚で、日本では「カワスズメ」「チカダイ」「イズミダイ」などと呼ばれることもあります。アフリカや東南アジア、中国などで養殖されています。

さて、届け出書類には「可食部増量ティラピア」と書かれていますが、「可食部増量」とはどういう意味でしょうか。

動物には、「筋肉の成長を促進する遺伝子」と「筋肉の成長を抑制する遺伝子」の両方の遺伝子が備わっています。相反する2つの遺伝子がそろっていることで、筋肉が足りなかったり、逆に筋肉がつきすぎたりすることなく、バランスよく成長するのです。

このゲノム編集ティラピアは、ゲノム編集技術によって人為的に「ミオスタチン遺伝子」を欠損させています。ミオスタチン遺伝子には骨格筋増殖を抑制する働きがあります。「ミオスタチン遺伝子」を欠損させたゲノム編集ティラピアは、筋肉成長の抑制が働かず、正常なティラピアよりも筋肉がたくさんつくという性質があります。そのため「可食部」、つまり食べることができる部分が「増量」されるということです。養殖した魚の可食部が多いと、切り身などで販売するときに効率がよいということがウリのようです。

しかし、生物の遺伝子を操作して、成長のバランスを人為的に壊してしまうことに問題はないのでしょうか。ドイツの研究者集団TESTBIOTECH(テストビオテック)は、同じようにゲノム編集でミオスタチン遺伝子を欠損させたゲノム編集マダイについて、筋肉が増加するだけでなく、体長が短くなり、椎骨の位置が異常になり、泳ぎが遅くなると指摘しています。そしてこのような遺伝子操作は「拷問養殖」であって、アニマルウェルフェア(動物の福祉)に反するものだと指摘しています。

ゲノム編集ティラピアでもゲノム編集マダイと同様に、体長や脊椎に問題が生じている可能性があるのではないでしょうか。

■ゲノム編集食品の届け出はどのように行われるのか

ところで、ゲノム編集食品の届け出はどのように行われるのでしょうか。

ゲノム編集食品については、日本政府が作成した「ゲノム編集技術応用食品及び添加物の食品衛生上の取扱要領」に記載があります。

ゲノム編集技術によって遺伝子を操作した場合でも、“最終的に”外来の遺伝子が残っていなければ、この要領にしたがって取り扱われることになります。一方、外来遺伝子が残っている場合には、いわゆる「遺伝子組み換え食品」として安全性審査を受ける必要があります。ゲノム編集食品の開発者は、届け出する食品がこのどちらに該当するのかを「事前相談」する必要があります。その事前相談を担当するのが「新開発食品調査部会遺伝子組換え食品等調査会」です。

「ゲノム編集技術応用食品等の確認結果」によると、ゲノム編集ティラピアの場合には消費者庁は2024(令和6)年9月に事前相談の資料を受理しています。その後、「事前相談資料の内容について、専門家の意見を聴き、指摘事項の発出及び事前相談者からの回答を確認」して、最終的には2025年4月24日の非公開の調査会で届け出しても問題ないと判断されたようです。

しかし、事前相談用に提出された書類がどのようなものだったのか、専門家の「指摘事項」とはどのようなもので、それに対して事前相談したリージョナルフィッシュ社はどのような対応をしたのか、すべて非公開です。これでは、この届け出が適切に行われたものなのかどうか、第三者が検証することができません。届け出が行われるまでは開発企業の知的財産(いわゆる企業秘密)を守るためにも非公開とする必要があるかもしれませんが、届け出が受領されたのちに、すべての情報を公開すべきではないでしょうか。

■ゲノム編集魚の養殖はアジアへ?

ゲノム編集ティラピアは、現時点では「上市未定」となっています。つまり、いますぐ市場流通するわけではないようです。しかし、ゲノム編集ヒラメは2023年10月の届け出時点では「上市未定」となっていましたがいつのまにか「上市年月=2024年4月」に変更されて、2024年9月からオンラインショップでの販売がはじまりました。つまり、ゲノム編集ティラピアも、予告なく販売がはじまる可能性があります。

ゲノム編集魚の養殖・販売は、日本国内だけとは限りません。リージョナルフィッシュ社は、JETRO(日本貿易振興機構)の事業の一環として「タイにおけるティラピアの超高速品種改良に係る実証事業」に取り組んでいます。また、カンボジアの政府関係者などにも事業提携を打診しているようです。わたしたちが知らないうちに、アジアの国々でゲノム編集魚の養殖や販売がはじまるかもしれません。

ゲノム編集魚が養殖施設から逃げ出したときに、地域の生態系にどのような影響を与えるのかはわかっていません。日本国内であっても海外であっても、ゲノム編集魚の養殖には慎重であるべきと考えます。

原野好正(OKシードプロジェクト副事務局長)