韓国の京畿道(キョンギド・[日本語読み:けいきどう])城南市にある京畿創造経済革新センターで2025年9月3日〜4日に開催された「気候給食会議」¹にOKシードプロジェクト事務局長の印鑰 智哉が招かれました。以下は印鑰による報告です。

2025年気候給食会議 in 京畿

会議を主催したのは首都ソウル市を取り囲む市町村を束ねる行政区の京畿道農水産振興院。日本だと行政が企画する国際会議なら行政のお偉方の固い演説から始まったりするものですが、さすがの韓国、若者たちによるK-POPのパフォーマンスで始まりました。

「気候給食」という言葉は耳慣れない言葉です。しかし、すでに昨年に開かれており、今年は2回目とのことでした。

近年、食こそが気候危機をつくり出す要因となっていることについては、世界でも意識されて始めており、最近の気候変動枠組み条約締約国会議(COP)でも気候変動の激化を抑えるために、食をどう変えるかに、ますます注目が集まっていますが、韓国では2010年代から行政でも給食や食での気候問題の取り組みは始まっていたとのことで、その先見性には驚きました。

たとえばすでに、温室効果ガス削減グリーン食生活条例が光州(2016年)などで成立しており、菜食給食条例も仁川(2019年)、釜山(2021年)、済州(2022年)、忠清北道(2022年)などで成立しているとのこと。

なぜ、韓国の学校給食はここまで気候危機問題に積極的なのでしょうか? まず韓国の学校給食は「親環境」「無償」の2つをめざして始まります。まずはそこから見てみたいと思います。

親環境オーガニック無償給食

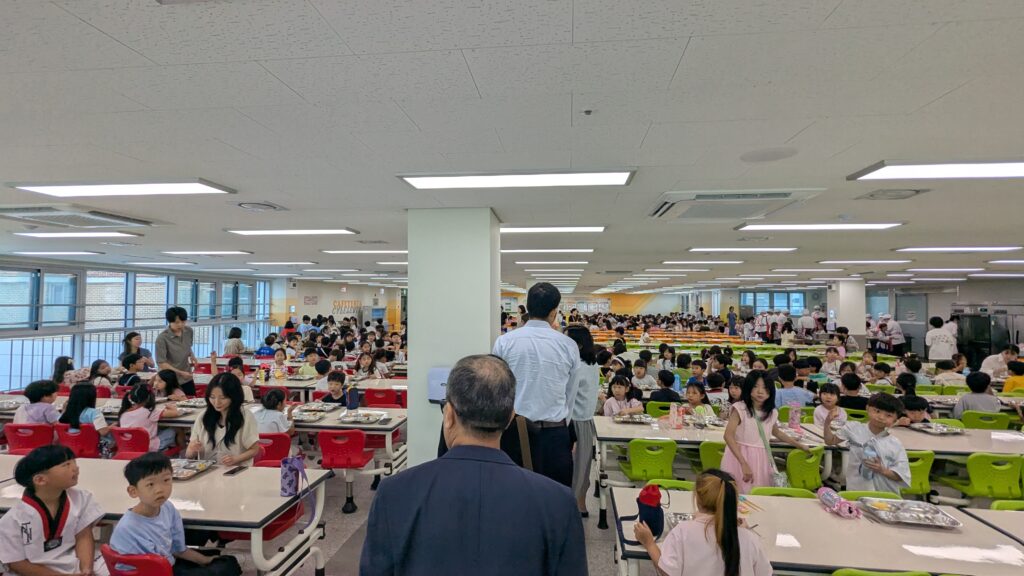

韓国の京畿道などの学校給食は「親環境オーガニック無償給食」とよばれています。韓国では2000年初頭頃から住民の間で給食への不安から安心できる給食を求める運動が生まれ、個々の自治体で条例制定が進みます。それ以来、安全な食べものと地域の農業を守ることをめざす学校給食が動き始めます。その動きは現在、韓国全土に拡がっていますが、ここで「親環境」と「無償」という取り組みがセットになっていることに注目が必要です。

日本でも無償給食の実現は進みつつありますが、無償給食は同時に質の向上を伴っているか、保証するものではありません。無償にする際、コストカットが求められて質が下がることもありえます。韓国では同時に「親環境」つまり、環境にやさしい(=有機農産物か、無農薬農産物であること)質の高いことが同時にめざされ、その実現に成功しつつあります。

その達成率はその規模を考えると驚くべきものがあります。京畿道は首都ソウル特別市を取り囲む韓国でもっとも人口の多い広域自治体であり、その人口は1400万人を超します(全人口の4分の1)。2009年には95校で始まったこの親環境無償学校給食は2025年には全体の66%を占める2337校に広がり、小学校・中学校だけでなく、2019年には高校の給食にも拡がりました。そこで提供される2万1587トンの農産物のうち、81%が有機・無農薬とのことです。

農民・市民の参加型民主主義

なぜ、このような規模で学校給食の有機化と無償化が進めたのでしょう。韓国での厳しい現実がまずその最初にありました。韓国では1997年に通貨危機が起きて、社会的にも大きな混乱が生じました。この危機の中で、韓国政府はサムソンや現代などの輸出企業を優遇し、農業を切り捨てる政治を強めました。2002年には韓国の食料自給率は過去最低を記録し、農家の状況も厳しくなり、また学校給食の質にも懸念が発生しました。

こうした中で農民と市民が立ち上がり、地域の農家を守ることと安全な学校給食を求める運動が生まれます。そして、そうした学校給食を実現するための地方自治体の条例制定に成功し、しかも条例制定で終わらず、さまざまな協議会を通じて日常的に農民・住民がさまざまな形で参加することで、質の高い学校給食が実現していくことになります。

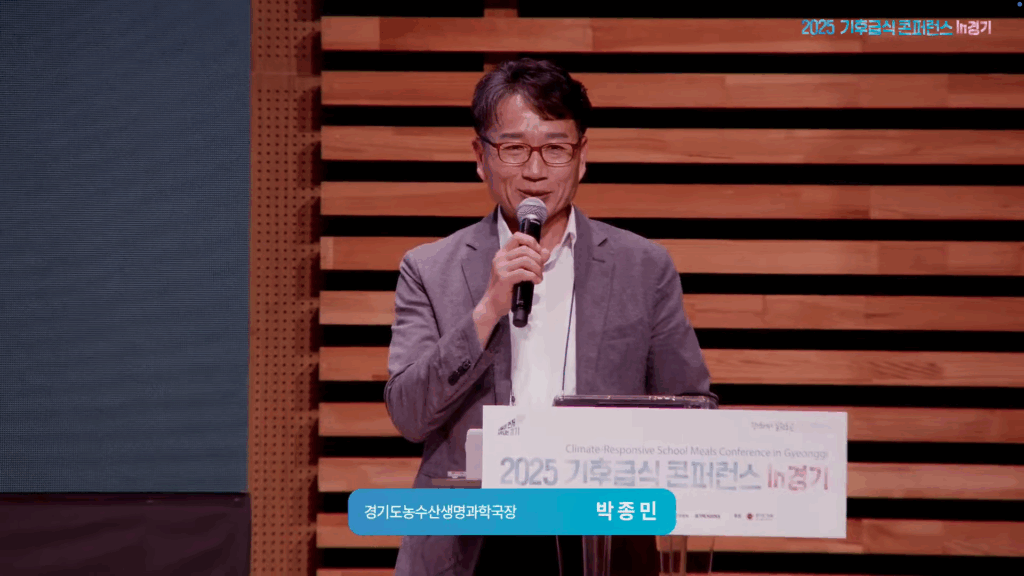

基調報告をした京畿道農水産生命科学局長のパク・ジョンミンさんによると、当初はさまざまな利害対立や紛争があったが、協議会を通じて、その関係が連帯へと変わっていったと語っています。予算に限界がある以上、さまざまな衝突は起こりえるわけですが、それを多くの人たちが参加する中で連帯に変わっていき、参加をベースとするモデルができあがって、それが韓国全土に拡がっていったといいます。それを実現した力の源泉は地域の農民や住民のボトムアップの力にあったと言えるでしょう。その参加型のプロセスができたことで、進化しつづける学校給食となっていったのだろうと思います。

そうした運動に関わる農民の方たちから、食の権利とは基本的人権であり、これは食における民主化運動なのだという声を以前伺いましたが、学校給食の取り組みも韓国市民の中にしっかり受け止められて、発展することができたのだと感じました。

そして、この動きは小学校、中学校、高校に留まらず、幼稚園、高齢者施設、病院などを含める「公共給食」へと広がり、また、さらに妊産婦が低価格で親環境食材を自宅で受け取る制度にまで拡がっているとのこと、すばらしい歩みですね。

ローカルフード・ショップ

韓国での取り組みはこのように学校給食に留まるものではありません。そして、さらに地域の農水産物を扱うローカルフードショップが全国で675箇所に作られています。その一つを訪問しました。実はこのローカルフード・ショップは日本の道の駅も参考にして作られたのこと。でも韓国のローカルフード・ショップはより日常や地域に近いものとなっており、地域の人が日々の食材を買いに来る、そんなお店になっています。農家が卸を通さずに直接ローカルフード・ショップで売ることで、農家に確実な収入源をもたらします。

このローカルフード・ショップがあることで、コロナ禍の中、学校が休校となり、学校給食がなくなるという事態の中で、給食用の食材はすべて、ローカルフード・ショップに回して、売ることで、ローカルフード・ショップの売り上げは倍増し、農家の収入も維持することができ、地域の学校給食のシステムを守ることができたそうです。

つまり、学校給食とローカルフード・ショップという2本柱があることで、コロナ禍や自然災害のようなものに対しても、より回復力のある仕組みとなっていると言えるでしょう。学校給食だけだと、子どもがいない人などには直接のメリットが感じられにくいですが、ローカルフード・ショップがあることで、すべての人に直接メリットを感じられる施策になります。地域により深く根付いた仕組みになっていると思います。

気候給食へ

1990年代末の危機を経て、安全な無償給食と地域の農業保護を大きな目標にしていた韓国の学校給食は2020年より少し前から、また新たな挑戦を始めます。学校給食や学校教育を通して、気候危機を克服し、人間と自然の共存と持続可能性のために、食べものに対する人の考え方と行動様式の全体的な変化を追求する目標を掲げます。「親環境」をより一歩深めた考え方と言えるでしょう。

ソウル市は2019年に生態文明転換都市ソウル宣言を出し、それに基づく教育計画を実施、2050年までにすべての学校が炭素中立になることを目標に、学校給食だけでなく、太陽光発電の取り組みなどのエネルギー転換、実践などを通じた教育内容への取り込みが始まります。

京畿道でも2021年に菜食実践支援条例が作られ、今後は生態系保全や気候危機に対応することに重点が置かれることになりました。これが「気候給食」というモデルになっていきます。つまり安全な給食と地域の農家を守ることに加えて、気候危機に対応することが学校給食のメインの課題となったということです。

ソウル市や京畿道という韓国の人口の半分を占める地域で、こうした学校給食の転換がめざされて、学校給食のメニューでも温暖化効果ガスが排出されないものが選ばれるようになっていくようになっていきます。「気候給食」の実現のためには食の生産から輸送、加工、調理、廃棄・リサイクルまでのすべてのプロセスで気候温暖化効果ガスの排出を減らさなければなりません。

低炭素化が進む世界の給食

この気候給食会議には日本から以外にもインドネシア、カンボジア、英国からの参加がありました。

世界資源研究所(World Resource Institute、WRI)は温暖化効果ガス排出が制限値以下で、十分な栄養価を持つ食事に対して、 Low Carbon Certified(低炭素認証)認証を行う仕組みを作っています²。

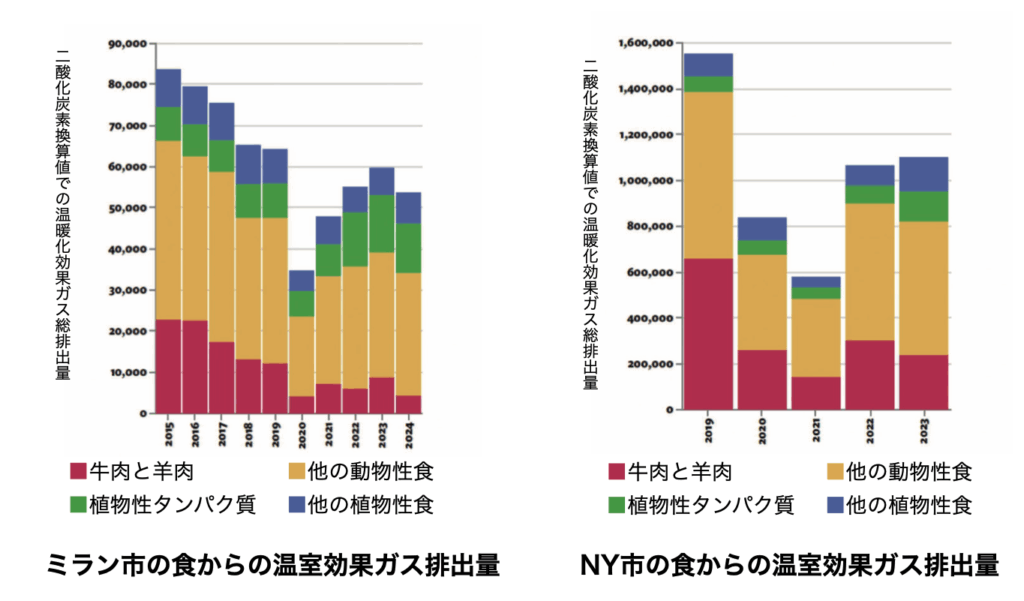

WRIの報告によると、すでにローカーボン(低炭素)給食の試みは世界でも行われ始めており、たとえばイタリアのミラン市や米国のニューヨーク市でも近年、給食で生み出される温暖化効果ガスの排出は大幅に減るという成果を上げているそうです。

日本からの報告

日本での状況について以下のような報告をしました。

日本での状況について以下のような報告をしました。

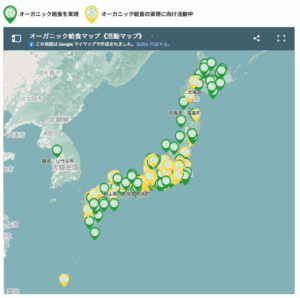

日本でも全国的に学校給食を有機にする運動が展開され、その進行状況はオーガニック給食マップのサイトで見ることができます。

2023年6月には市民運動を基盤にオーガニック給食の実現を目指す、自治体、農民組合・農業関係団体、生協・流通関係団体、市民団体が集まり、全国オーガニック給食協議会が結成され、全国的な協議体が生まれました(現在、小山市が事務局を務めています)。

一方、米騒動を受けて、農水省は大規模化、スマート農業推進、輸出拡大という政策を打ち出していますが、また節水型乾田直播などの普及・拡大も進められそうで、そうなれば温暖化効果ガス削減は名目的な看板となって、農薬や化学肥料の使用増大は避けられそうにありません。この動きに関しては韓国政府も同様の栽培方法をよびかけているようで、水田を守ることは共通の目標になりえるかもしれません。

また、農水省は重イオンビームによって遺伝子を損なった品種(「コシヒカリ環1号」およびその後代交配種)の栽培を全国に広げようとしており、来年度予算にも2030年までに5割の地方自治体に広げていく事業を概算要求の中に入れています。当然、遺伝子を改変した品種は有機農産物としては認められないと多くの人が思うと思いますが、農水省は有機認証して構わないと断言しており、日本は有機認証の信頼性が揺らぐ問題に直面していることを伝えました。

予算カットに抗するボトムアップの力

少子化の進行に加え、不況や地方財政の落ち込みもあって、予算カットが求められてくることも考えなければならないような現実の中、韓国の給食も守りに入ってしまいかねないと思うのですが、そんな中、今回、会議に参加して、行政自身がさらに困難な課題に切り込んでいくというその意欲に率直に驚きました。地方行政と市民運動の境が感じられないほど、行政が積極的なのです。

もっとも、気候危機は急速に進んでおり、特に農家はその最大の被害者になりつつあるわけで、地域の農家を守る、そして地域の子どもやさらには将来の世代の食と環境を守るという点で、地方自治体全体で気候危機対応に舵を切るということはとてもすばらしい判断だと言えます。

そして、韓国の気候給食に見られる食の運動の発展にうらやましい気持ちを感じざるをえないのですが、実は、こうした運動を担った韓国の人たちは日本に学びに来て、道の駅を元にローカルフード・ショップを構想したり、日本の産直や有機農法を取り入れたりしたこともあるのです。今度は日本が韓国に大いに学ぶ時が来ているのではないかと思います。

韓国は日本と同様、対米依存、食料自給率、少子化などのさまざまな社会問題を抱えています。韓国への植民地支配という歴史的経緯はもちろんしっかり踏まえつつ、今後、共に直面する気候危機など共有する問題に対して、いっしょに知恵を出し合いながら取り組んでいけば、大きな成果が得られるでしょう。

オンライン学習会:韓国ではなぜ有機学校給食が拡がったのか

韓国ではどうやって、このような食の取り組みが可能になったのか、学んでいきたいと思います。その第一歩として、長く韓国在住で韓国草の根塾を主宰し、学校給食をはじめとする韓国と日本にまつわるさまざまな課題のオンライン講座や日本から韓国を訪問するツアーを企画されてきている田中博さんを、OKシードプロジェクトで講師として招き、10月15日に学習会を開催することにしました。

韓国ではどうやって、このような食の取り組みが可能になったのか、学んでいきたいと思います。その第一歩として、長く韓国在住で韓国草の根塾を主宰し、学校給食をはじめとする韓国と日本にまつわるさまざまな課題のオンライン講座や日本から韓国を訪問するツアーを企画されてきている田中博さんを、OKシードプロジェクトで講師として招き、10月15日に学習会を開催することにしました。

田中さんはこれまでにも韓国の食の取り組みに関心のある人を韓国の学校給食の現場に案内して、交流する企画を重ねており、今後もそうした企画を立てています。市民だけでなく、農民としての交流や行政組織の交流も大きな可能性があるはずです。まずはOKシードプロジェクトのオンライン学習会で韓国社会を深く知り、学校給食の取り組みにも詳しい田中さんから基本的なことを学びましょう。

ぜひ、ご参加ください。

OKシードプロジェクト・オンライン学習会:韓国ではなぜ有機学校給食が拡がったのか

日時:2025年10月15日(水) 午後8時〜9時30分

講師:田中博さん(韓国草の根塾主宰)

詳細・申し込みは以下のページから

https://save.okseed.jp/eventapply1

1. 韓国語名称「2025 기후급식 콘퍼런스 In 경기」(2025気候給食会議In京畿)

プログラムなどの詳細は https://infesta.co.kr/

京畿道のサイトにも気候給食会議の報告が公開されています。https://www.ggc.go.kr/site/cmt/xb/lwmkr/lawmakerpressrelease/288258

会議の模様はYouTubeで公開されています(ただし、翻訳、字幕なし)

2. 世界資源研究所による低炭素食事への認証

https://coolfood.org/consumer/

https://coolfood.org/consumer/

この認証制度については現段階ではまだ十分、検討できていません。牛肉は野菜などに比べて温暖化効果ガスの排出が多いと考えられますが、単純に畜産品の排除をつくり出すことがないか、懸念があるからです。安い肉を作るために工場のように家畜を詰め込むファクトリーファーミングが圧倒的に温暖化効果ガスの排出が大きく、それを止めるのが何より重要な課題です。一方、自然を生かした畜産による温暖化効果ガスの排出は牧草などが炭素を吸い込むことといっしょに換算すると少ないと考えられますし、自然の維持にはそうした畜産の存在も重要であり、それまでを危うくするようなことにならないように評価できる認証システムになっているか、確かめる作業ができていません(単なる杞憂で、そうした問題にも配慮された認証であるかもしれません)。

低炭素食への転化は重要なので、このような動きを紹介しますが、現段階ではこの認証制度を推奨するものではありません。