1978(昭和53)年に寒く雪が多い宮津から、少し暖かくて明るい地域へ行きたい、宮津から出て、誰も知らない人たちのなかで生きたいという思いから、長崎大学に入学しました。もちろん、ここにしか合格できなかったのですが。

受験のために長崎に行く日(2月末日だったか?)は宮津では積雪があり、宮津駅までは長靴を履いて行ったものです。見送りに来てくれた母が「長崎も雪かも知れん。長靴を履いて行け」というのを断り、長靴を家まで持ち帰ってもらって、スニーカーに履き替えて京都行の急行に乗り、伊丹空港経由で長崎へ行きました。着いた長崎は快晴でした。長靴は要りませんでした。

そもそも、私は生物(動物)が、とりわけカエルが好きで、大学ではカエルの研究をしたいと思っていましたので、理学部の生物学科に進みたいと考えていたのですが、大学を出たらとにかく働いて自分で飯を食わねばならない状況でした。このことを考えると、理学部のような基礎学問など、ましてやカエルなどの研究で『飯が食える』訳もなく、『実学を、であれば農学系か』と考えました。ちょうどそのころ京都府立大の農学部に進学した一級上の先輩が帰省した際に話を聞くと、「府立大はマツクイムシの研究や」とのことで、昆虫嫌いな私は、農学系でも魚なら、水産学部であればよいのだと思い、水産学部を志望するようになったのでした。

義理・人情・根性

大学に入学すると、水産学の前近代的な雰囲気に圧倒されました。なにしろ、整列して番号の掛け方、員数を報告するときの海軍式敬礼など。入学式の午後にはオリエンテーションとして、学部の正式な行事として、先輩から『指導』されたのです。おまけに、寮歌の練習、練習船の出港時歌う歌の練習が大学に入学した日の経験でした。このことで、「俺は大学に入ったのだ。こんな軍隊のようなところに来たのではない」と翌日には退学した同期生もいたほどです。

その後、7月までの平日の毎朝7時から、2年生と3年生による実行委員会による『早朝訓練』が行なわれ、新入生は毎朝、大学のグランドに集合させられ、まず、準備体操(海軍体操)、グランドを1周し、腕立て伏せ、腹筋、ヒズーズクワットのトレーニングです。受験勉強でなまった体を鍛えなおすのです。この『早朝訓練』には時々、教官や4年生も参加し、教官からは「お前たち、水産学部生に頭は不要である。必要なのは体力だけだ」と言われ(確かに、卒業研究をするにしても練習船や調査船で現場に行き、調査をするためには体力が必要なのです)、先輩たちからは、「水産学部生には何より、義理、人情と体力が必要なのだ」と言われ、誰も「勉学せよ」とは言いませんでした。

しかし、じつはこれが必要なのでした。海軍式の規律について、水産学部では船に乗ることが多いため、常に危険に遭遇します。このような時には、軍隊的な指揮命令系統が必要で、身のこなしも同様であり、後には、こんな『非民主的』なことも海で、船で生活するうえでは必要だったのだと理解できました。しかし、いまではパワハラといわれかねないと思います。

毎日これを繰り返すと、初めはできなかった腕立て伏せなども6月末ころになると、百回できるようになったものでした。また、このような経験のもとで、『人として生きていく道』のこと、『義理・人情』が最も重要なことであり、それに加えて『根性』が必要なのだということを教えられました。世話になった人には恩を返せ、同期生での喜怒哀楽は共にしろ!ということを、そして、少々のことでへこたれない体力と気力(根性)を持てということです。この経験は、その後の自分の人生においても大きく影響し、さまざまな場面で『義理・人情』に叶っているかと自問します。

なお、この『早朝訓練』で2年生と3年生と新入生が交流することで、人の交流ができ、いまに至っても水産学部の先輩や後輩は互い(都合2期上、2期下まで)をよく覚えているものです。

社会的な課題への向き合い

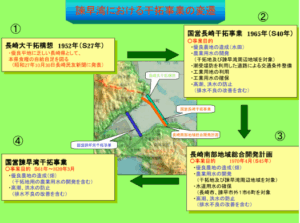

私が入学したころ(1978年)は国が推進しようとしていた『長崎県南部総合開発計画(南総計画)』があり、これは、現在の諫早湾干拓に先立つものですが、当初の南総計画は諫早湾干拓の規模どころではなく、その2倍程の広さの干拓事業計画でした。諫早湾干拓で締切り堤防が海に落とされたギロチンのように映り、全国の人に衝撃を与えました。これを契機に有明海の漁業の衰退が始まり、いまに至っても、何も解決していないのが現状です。

また、もうひとつの社会的な課題は、『原子力船むつ』の佐世保入港の問題でした。むつは原子力の平和利用の一環として建造されましたが、洋上での試験航行中に放射線漏れを起こすなどで母港(むつ港)に帰港を余儀なくされたのですが、むつ市では風評被害などを恐れた漁協や市民により入港を拒否され、漂流していたのです。そこで、佐世保に入港させ、佐世保重工業(SSK)による修理が計画され、当時経営不振だったSSKの救済も兼ねたものでした。

私たち水産学部生は、南総計画は自分たちのフィールドをつぶし、有明海を破壊する計画だと捉えましたし、むつ佐世保入港では、『放射線漏れ』による海洋汚染、海洋環境の破壊であると考え、思想信条の違い(当時、学内には民族派右翼から急進的な新左翼まで存在した)を超えて、反対運動に取り組みました。すでに全国的にも長崎大学でもほかの学部でも学生運動などは下火になっていましたが、水産学部では自分達の目の前の問題を黙認するわけには行かず、頻繁に学生集会が開かれ(いつも多くの学生が集まった)たり、学部祭ではこれらに関して他の学部生や一般の市民を対象にしたシンポジウムなどを開催したものです。水産学部生にとっては、思想信条を乗り越えて誰もが共通して反対しなければならない問題だったのです。

農学・水産学は食料問題へのアプローチ

当時の大学は入学して1年生は教養部、2年生の週の半分は教養部、半分は学部の専門教科を履修したのでした。教養部では外国語、法学、歴史学、哲学、文学などのいわゆる一般の教養を身につけるものでした。いまでも、この時に勉強したことは自分にとってとてもよかったと思っています。

学部に進学してからは魚類学や無脊椎動物学、魚類生理学などの講義が面白くてしかたがありませんでした。授業は大講義室でも100人、少ない学生数の講義は10人程の講義で、教官と学生の距離が近く、『講義』というより『話しをする。話を聞いている』というような雰囲気で、学生はわからないことを即、質問し教官も即答える。

長崎大学水産学部で特徴的だったのは、学部の玄関前に捕鯨砲がモニュメントのように据え付けられていたことでした。また、現在ではすでになくなったのでしょうが、当時『海獣漁業論』という講義があり、海獣(海生哺乳類=アザラシ、オットセイなど=)を銃で捕獲する漁業(アザラシなどは、肉は食用、毛皮は皮革製品の材料などに利用された)に関する講義があったのです。

水産学部で学びながら、学部2年生のころから教育学部の生物学教室の教官(当時助教授)で間人(たいざと読む=現在の京丹後市丹後町=)出身の東(あずま)幹夫先生の研究室に、コーヒーを飲ませてもらいによく行きました。先生は、『生態学』について水産学部の大学院で集中講義を受け持つなど、琵琶湖のアユの生態学的研究で学位をとられた生態学者で、水産学部とも縁の深い方でした。後に私が卒業研究、修士論文研究に際しては、同じフィールドでのプロジェクト研究(後述)でご一緒しました。先生からは生態学についての話を聞いたり(無料で講義を受けたようなもの)、故郷の京都府北部の話をしたりしていました。そんなある日、生態学者である先生から「農学や水産学というのは食糧問題を解決するための学問である」と言われ、生物が好きで、魚が好きで水産学部に入学した私にはピンときませんでしたが、大学を出てから、いろんな場面で先生から言われたこの一言を思い出すことになりました。今回のゲノム編集魚の問題も『食糧問題』の一環でもあるでしょう。

ちなみに東先生には、私たち夫婦の仲人をしていただきました。3年前に亡くなり、生まれ故郷の間人の海に散骨され、その際には私たち夫婦も立ち合いました。

網野町磯海岸のスルメイカ幼体の群れ

大学2年生の夏休みことです。学部の水産植物学(海藻・海草)教室の夏休みの宿題で『自分の実家の近くの海藻の標本を作れ』というものがありました。私は実家の近所の府立海洋センターの西村さん(主任研究員?)に夏休みに海洋センターに行かせてほしいと頼んだところ、「この夏にはアワビの放流・追跡調査をするので、アルバイトで来ないか?」と誘っていただき、大喜びでその夏はアルバイトをしながら海藻標本まで作れたのでした。

アワビの稚貝を放流し、その後の生き残りや成長を追跡するという調査の手伝い(といっても、調査する海岸までスキューバや他の機材を運ぶなど)をしました。研究員が潜水調査をしている間は、私も暇なので素潜りでその辺りを潜って、海藻や魚を観察しておりました。その時に見た光景で忘れられないのが、海藻の周りを波に揺れながら、金色に光る小さな粒(のように見えた)がたくさん波の動揺に合わせて揺れている光景です。なにごとかと思って近づいて凝視すると、生まれたばかりのスルメイカの群れなのです。それは、それはとても綺麗な黄金色でキラキラ、ヒラヒラと波の揺れにシンクロして踊っているように見えるのです。

アルバイトといいながら、宿題もそして、海の中を観察する面白さを味わいました。

フィールドでの『直接観察』の調査・研究の方法論も学べた夏でした。夜間の潜水調査では、魚礁に放流したアワビで魚礁の表面にいたものが、カニ(ガザミやアカイシガニ)によって捕食されていたのです。このことによって、アワビの放流は魚礁の表面ではなく、裏面で捕食されにくい場所にするべきであることがわかりました。また、西村さんは同じ研究室の辻さんと観察結果をどのように解釈すべきかについて、深く議論していました。

このようにして、魚介類の放流技術を確立していくのです。私はこのアルバイトでフィールドでの調査・研究の手順や方法論、議論することの重要性も学べた夏でした。

卒業研究・修士論文研究

私は4年生になって、卒業研究をするために水産資源学教室(当時の水産学部は小講座制で教授1人、助教授1人、講師1人、助手1人という構成だった)に入り、助教授の松宮義晴先生(後に東大海洋研究所資源解析部門の教授)の指導下に入りました。東大海洋研を出られた松宮先生は、当時、水産資源解析学の若手のホープで年齢も若く、私よりも10歳ほど年上でしたから、その時でもまだ35歳くらいの若さだったでしょう。松宮先生は水産資源解析学が専門で、当時は若手の研究者として最前線を担っておられましたが、私が教室についたときには、研究者というよりも教育者としての印象が強いです。

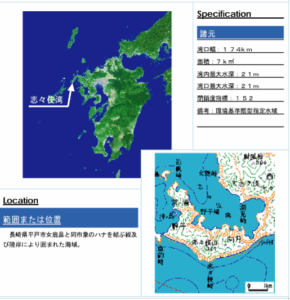

教室では当時、『筑後川のスズキの初期生態の研究』、『平戸島志々伎(しじき)湾のマダイ幼稚漁期の生態学的研究』、『人工生産した放流マダイと天然マダイの形態学的研究』と『大村湾におけるナマコの資源管理』のテーマがありました。

私は、このなかで平戸島志々伎湾のテーマを選び、卒業研究(卒業論文)、修士論文研究で3年間、ほぼ毎月平戸島志々伎(平戸島の南端に位置する北西に湾口が開いた湾)に通いました。志々伎では民宿に泊って調査をしていたのですが、民宿で出される『鯛茶づけ』が絶品で、いまでも、その民宿栗山の鯛茶づけが日本一だと思います。これが食べられるのですから、調査に行くのが楽しみで仕方ありませんでした。

志々伎湾のマダイ研究は、当時水産庁がマダイを増殖することを目的にその種苗放流技術の開発や、そのためのマダイ幼稚魚期の生態についての研究を行なったもので、大学と同じ長崎市内にある水産庁西海区水産研究所(現在は独立行政法人水産教育研究機構)が中心となり、東大海洋研、京大農学部、長崎大学水産学部、同教育学部(先述の東先生がマダイの餌生物を担当)が参加するプロジェクト研究でした。

マダイの増殖といっても、当時はマダイの一生にわたる生態が把握されていたわけではなく、人間の生命保険の基礎となる『生命表(平均余命)』をマダイで作るというものでした。それは、マダイの卵、仔魚がどこからどのように補給(来遊)されて、どんな餌を食べながら成長し、何歳くらいまで生きるのか?を明らかにすることでした。

その研究フィールドとして平戸島(九州の西端)の南端で大きな河川の流入もない、かつ、独立した志々伎湾が選ばれて、湾の物理的な性情(海水の流れ、海底の状況=岩・砂。砂でも細砂なのか粗砂かなど=)、マダイをめぐる他の魚類群集の構成と空間的な構造、マダイの餌となる底生生物の種類とその生態、マダイの自然死亡の原因(天敵)などにわたる研究です。

このプロジェクトで私の属する資源学教室は、毎年のマダイの資源量(個体数)の推定と、マダイを捕食するマアナゴに関する研究を担当しておりました。私はマダイの天敵であるマアナゴを担当して、『平戸島志々伎湾におけるマアナゴ資源量の推定およびマダイ捕食量の推定』という修士論文にまとめたのです。

研究成果はともかく、志々伎のプロジェクト研究の素晴らしかったことは、文字通りのプロジェクト研究であり、団体研究でした。1人で研究を進めるのではなく、大きな目的を目指して、さまざまな専門分野の研究者が分担して研究を進め、その成果を持ちより、議論して目的にアプローチする。そのことを毎年、繰り返していくというものでした。

志々伎の研究グループでは、そのプロジェクト研究のリーダーは西海区水産研究所の畔田(あぜた)さん(後に水産庁養殖研究所所長)という研究室長によって、プロジェクト研究なのだから、構成員は京大の教授であろうが、博士課程を修了し職を得ていないオーバードクター(たとえば後に京大博物館の教授で魚類分類学の権威である中坊徹次さん)や私のような学部生(後に大学院生)であろうが、対等に議論してよいという運営方針が貫かれました。若造で生意気な私や、その道の権威である大学の先生などを対等に議論させるのですから、たいへんな舵取りだったと思います。当時の水産庁が大学(当時も研究費は少なかった)も参加できるようなかなりの予算規模の研究費を確保して、このような基礎研究を推進したことに改めて驚きます。現在では、すぐに成果が出せるような研究(それも最近は養殖の研究が多いように思う)にしか予算はつかず、このような生態学的な基礎研究に予算はつかないのだろうと思います。

プロジェクトでは、個性豊かな研究者が集まり、現地調査が終わると毎晩、焼酎を飲みながら、鯛茶づけを食べながらいろんな話しをして議論を交わし、ときには喧嘩になって大変なこともしばしばでした。リーダーの畔田さんは、これらの研究者(個性・自己主張の強い若い研究者も多く、後に著名な学者になった人も多い)を束ねて行くことは大変だったろうと思います。プロジェクトのなかで最も若い私はこのリーダーに大きく影響され、研究面だけでなく、ものの見方や考え方など生きていくうえで重要なことを学んだと思います。なにか大学で嫌のことがあると、いつも水産研究所の研究室に避難していたものです。

マダイに関する研究

修士論文研究の一端を紹介します。マダイは五島灘で生まれ、対馬暖流に流されて志々伎湾に到達し、稚魚となり湾奥で着底(海を浮遊していた仔魚は稚魚になり海の底で生活しはじめる)して底生生物を食べながら成長します。マダイは生来強い魚で、着底時にはもともと底生のハゼ(志々伎ではサビハゼ)などの魚を追い払って自分の棲み場にするような魚です。また、志々伎湾はマダイの餌となる底生生物も豊富で、餓死による自然死亡は考えにくいことでした。私の3期先輩(後に高知大学教授で、稚魚学を確立した木下泉さん)の卒業研究で、マアナゴがマダイ当歳(0歳)魚を捕食していることを見つけました。

ここでマダイ当歳魚の自然死亡の原因はマアナゴによる食害が大きいのではないかということがわかり、それではマアナゴはどのくらいマダイ当歳魚を捕食するのか?、志々伎湾にはマアナゴはどのくらい棲息するのか?などを研究する必要があったのです。マダイは夜間には活動を止め、体を少し斜めにして『睡眠(?)』することに対し、マアナゴは夜行性であり、睡眠中の無防備なマダイを次々に捕食します。マアナゴの内容物調査の結果、マアナゴはマダイを一度嚙んでから丸呑みしていることがわかりました。当然、マダイが成長すれば、マアナゴは丸呑みできず、捕食することはできません。研究の結果、マダイの体長40~60mmの時に捕食していたのでした。どのくらい食べるのか? 多くは一晩に4尾のマダイを食べていたことがわかりました。また、この時期のマダイの死亡率が1日当たり2%だと推定(松宮先生による)され、一方、私が推定したマアナゴの捕食による減耗は1日当たり1.95%でした。すなわち、志々伎湾においては、マダイの餌は豊富であり、餌不足(飢餓)による死亡は考え難い。体長40~60mmのマダイの死亡の主因はマアナゴによる捕食であろうということが分ったのです。

このプロジェクト研究では、マダイを増やすことを最終目標にしたものですが、とめどなく多くのマダイを放流したとしても、放流場所の棲み場(空間)が不足していたり、餌が不足していれば、成長もできず死亡してしまうだけですし、私の修士論文ではマアナゴによって捕食されて死亡する、すなわちマダイにとっての外敵の存在も考慮する必要があることが示唆されました。適正な放流量は放流場所(海域)の『環境収容力』にかなった放流ではなければならいことを明確にしたのです。

私はこのプロジェクト研究で、①該当する種の生態(生活史)を知る、②該当種を取り巻く他の魚種との種間関係を知る、③棲み場の環境と餌の種類と量を知る、④食害(マダイとマアナゴのような、食う・食われる関係)を知る、ことが魚類生態学の基礎になることを、また、研究の方法論や調査の手法を考えることの重要性も身につけました。そしてなによりも、さまざまな分野の研究者が共同して進めたプロジェクト研究だからこそ、多くの成果が得られたのだと思います。

魚をとりながら増やす

水産学部では当然のことながら、漁業、漁獲のことを学ぶ。このなかで、私は水産資源学教室に所属し、資源解析学が専門の松宮義晴先生に学びました。

水産資源学という学問は、『魚をとりながら増やす』ということを目指す学問です。このことは私の指導教官であった松宮義晴先生が書かれた一般の人にもわかる「ベルソーブックス」として出版されています。ISBN425-8501-7(日本水産学会監修 成山堂書店)です。ぜひご一読ください。

水産資源学では、MSY(Maximum Sustainable Yields=最大持続可能生産量)理論があり(当時のMSY理論はいまでは古くなっており、いまでは新たな要素を取り入れていた資源管理が行なわれているようです)、どれだけの量の魚を獲っても将来持続的に漁獲できるか?ということを追求することが漁業学の究極であると考えていました。

すなわち、魚を獲り尽くせば絶滅し、次のシーズンには魚は獲れない。一方で、魚を全く取らないでいても、海に魚があふれてしまうことはないのです。これは、先述した環境収容力があるからです。このように、効率よく理にかなった漁獲をすることが持続的漁業の基本です。このMSY理論はいまから70年も前から提唱されていました。

近年SDGsが広く世間で叫ばれ、Sustainable(持続可能)という概念が身近になりましたが、漁業学では昔から持っていた考え方なのです。

そんな一面では先進的な『水産資源学』は、魚の数(個体数や個体群)の動態(個体群動態=Population Dynamics)を測り、漁業管理に資する学問ですが、文字通りあくまでも『水産資源』対象にした学問です。水産資源とは、食用にできたり、工業材料にできたり、人間にとって有用な魚介類のことで、有用でないものは資源ではありません。したがって、私たちの研究室では、見かけない魚(既存の水産資源ではない魚)とみると、ます、実際に自分たちで食べてみて、食用にできるか否かによって、水産資源として研究対象になり得るか否かを判別していたほどでした。一方、動物生態学の分野では、有用であろうがなかろうが(例えばヤドカリなど)、研究対象として数理モデルの研究が進みました。これらは、大学では理学部で行なわれました。

魚をとりながら増やすという考え方は、松宮先生が提唱されたことですが、いまでもこの考え方は重要ですし、常に新鮮味があるように思います。

ここまで、私の生育過程や大学での学問などについて、書いてきました。次はこのような経験をしてきた私が、ゲノム編集魚は良くないと思うワケを書こうと思います。

たねまきコラム:宮津出身の私がゲノム編集魚は良くないと考えるワケ

その1.ふるさと宮津での思い出

その3.ゲノム編集魚は良くない